Par Denis Brusseaux

J’en ai ras-le-bol des fiancées filiformes, des morts-vivants ricanant, des musiques de fête foraine et de Johnny Depp ! A force de nous rabâcher le couplet de la beauté des laids et le romantisme des laissés pour compte, Tim Burton tourne en rond et commence sérieusement à me lasser.

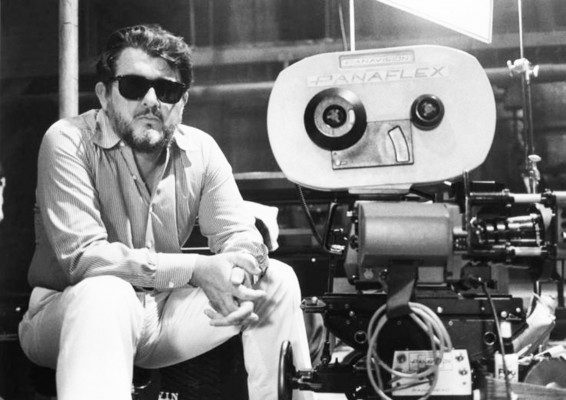

Ne souffrirait-il pas du même syndrome qu’Alfred Hitchcock, obsédé par l’idée de respecter les codes de son propre cinéma ? suite à son fameux entretien avec Truffaut – et qui en avait perdu toute spontanéité ? Le fait est que le cinéma de Tim Burton agonise d’un souci évident de livrer au public le cahier des charges attendu : sonorités déglinguées de Danny Elfman, gesticulations de la même troupe d’acteurs, esthétique en zig-zag et récits macabres sont convoqués d’office, comme s’il n’était plus possible au maître de livrer un seul film sans ces composantes obligées. De peur de décevoir producteurs et spectateurs, sans doute… Sous sa houlette, tous les matériaux doivent se conformer à son style, y compris Alice aux Pays des merveilles de Lewis Carroll, métamorphosé en défilé de « freaks » foldingues. Jusqu’au look de Tim lui-même, « Burtonien » en diable, tout en cheveux hirsutes et expression désabusée, mais qui finit par devenir un poil grotesque au fil des ans. Je pense un peu à ces rock stars désormais sexagénaires mais qui conservent, en dépit des rides et des rhumatismes, le style punk de leurs vingt ans.

Le refus de vieillir…

En bref, Burton refuse de vieillir, et donc de changer. Il faut dire que la seule fois où il est s’est autorisé un véritable écart de conduite, le résultat fut sa version de La Planète des singes, à savoir un désastre critique et artistique. Du coup, Burton ne sort plus du musée où on l’a enfermé, comme l’a parfaitement résumé l’exposition à la cinémathèque française. Celle-ci a d’ailleurs soulevé, sans le vouloir, une hypothèse intéressante : peut-être que Tim Burton est avant tout l’auteur d’un univers archi-codé se résumant à des figurines et des croquis, et auquel le cinéma, en tant que septième art, n’apporte que peu de valeur ajoutée. Il est même permis de se demander si le créateur Tim Burton ne serait pas mieux servi par un autre réalisateur que lui-même.

Et s’il passait la main ?… La chose ne s’est produite qu’une seule fois, mais il se trouve que c’était pour l’un des films les plus importants de sa carrière : L’Etrange Noël de Monsieur Jack, en 1996. Ce long-métrage d’animation en image par image s’appuie certes sur une histoire et des illustrations de Tim Burton, mais il a été réalisé par Henri Selick (qui s’est depuis imposé seul avec l’excellent Coraline). En y regardant de plus près, n’est-ce pas

le film le plus drôle, le plus rythmé, et le mieux mise-en-scène qui soit estampillé Burton ?

Il y avait peut-être là une occasion inespérée de relancer une production où tout était déjà dit depuis le définitif Edward aux mains d’argent, et de lui apporter une profondeur nouvelle en multipliant les collaborations avec d’autres artistes. Las, Tim Burton ne partage pas sa couronne !

Réchauffer les morts

Il l’a confirmé en 2012 avec Frankenweenie, qui enfonce le clou à tous les niveaux. Il s’agit tout d’abord d’un film d’animation image par image, non plus sous-traité mais réalisé par Burton seul. Ensuite, ce film étire sur 1h30 un court-métrage du cinéaste (réalisé en 1984), ce qui souligne non pas le désir de se renouveler, mais au contraire de retourner aux sources de son univers, de le revendiquer à fond. Enfin, Frankenweenie est sorti en France le jour d’Halloween, confirmant que Tim Burton est bel et bien devenu le cinéaste des fêtes costumées et des clichés du fantastique, un auteur de pure convention et non plus une personnalité forte du cinéma américain. Il ne lui resterait plus qu’à monter une superproduction avec le comique Pee-Wee Herman (héros de son premier long, Pee-Wee’s Big Adventure en 1985) pour boucler la boucle et sceller pour toujours une œuvre aussi refermée sur elle-même que les cercueils de ses chères créatures d’outre-tombe.