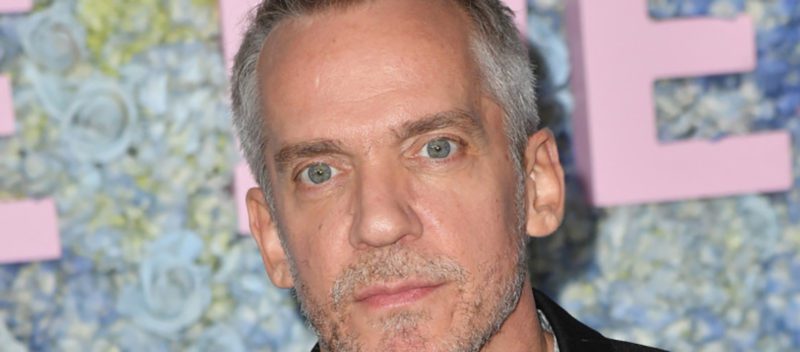

Dans Ceux qui travaillent, film belgo-suisse d’Antoine Russbach, il campe un père de famille autoritaire dont la vie va basculer après un choix professionnel totalement amoral. Acteur hyper-actif, Olivier Gourmet a pris le temps de dialoguer avec SEE.

Propos recueillis par Jean-Pascal Grosso

Avec son « héros » dont la vie bascule et dont il cache un temps les affres à sa propre famille, Ceux qui travaillent fait penser, dans son premier tiers en tout cas, à la terrible « affaire Romand » et le film L’Adversaire de Nicole Garcia (tiré du livre d’Emmanuel Carrère)…

J’y ai pensé, figurez-vous, au moment où Frank, mon personnage, se réfugie dans une cafétéria pour rédiger ses demandes d’emploi. Si ce n’est que Jean-Claude Romand était, lui, dans la mythomanie complète depuis ses plus jeunes années. Il mentait en permanence. Frank ne ment pas. Lorsqu’il rentre chez lui le soir, il ne parle tout simplement pas de son travail. Il garde tout pour lui. Il ne partage rien avec sa femme et ses enfants si ce n’est son argent, ce qui n’est pas le mieux à faire. Au contraire, il s’est construit à travers son métier à tel point qu’il n’existe plus qu’à travers lui. C’est devenu sa seule raison d’exister. Un homme parti de rien et qui s’est forgé une vie sur de mauvaises bases : du vent, des artifices, du superficiel…

Sur la brèche, Frank explique sa dureté par le fait qu’il a grandi dans un milieu rural. Votre propre père était marchand de bestiaux. Votre désir de devenir acteur a-t-il été mal accueilli par votre famille ?

Ça n’a pas été simple sans pour autant se faire avec méchanceté ou violence. Bien sûr, mon père a eu du mal à l’accepter et cela pendant un certain temps. Mais il n’y a pas eu pour autant de distance voire de rupture entre nous. Il m’a simplement dit : « Je veux bien te payer des études mais, si c’est pour faire ça, tu te débrouilles. » Alors, je me suis débrouillé. Il avait très peur de ce milieu, le trouvant amoral ; un milieu où j’aurais pu aisément me disperser, me perdre. Autour de lui, il avait un peu honte de dire que je comptais devenir comédien. Mais, rapidement, en me voyant garder ma personnalité, en comprenant que son fils n’avait pas profondément changé, il a accepté de me payer ma chambre pendant que j’étais au Conservatoire. Tout s’est remis en place.

Vous êtes repassé cet été à la télévision dans un Maigret avec Bruno Cremer. Était-ce pour vous purement un gagne-pain à l’époque ou cela faisait-il partie de votre « ascension » ?

C’est vieux, ça ! Je n’ai jamais eu de plan de carrière. Juste l’ambition d’être heureux dans mon métier. Au moment de ce téléfilm, le Maigret, je jouais déjà beaucoup au théâtre en Belgique. Je n’étais pas sans rien non plus. Il y avait très peu de productions là-bas. C’était très difficile à l’époque contrairement à aujourd’hui. Alors, je mettais « du beurre dans les épinards » comme on dit. On acceptait des rôles dans les coproductions françaises qui venaient se tourner en Belgique. Mais jamais je ne me suis dit : « Accepte un Maigret, ça t’ouvrira les portes sur d’autres rôles. » Je n’avais pas cette naïveté-là. Je connaissais quand même un peu le milieu.

Quel souvenir gardez-vous de cette période ?

J’étais heureux. J’étais alors un des acteurs qui jouait le plus sur les planches en Belgique. Mais c’est un petit pays, qui plus est la partie francophone avec 4, 5 millions d’habitants. Là-bas, les spectacles se jouent généralement deux semaines. Du coup vous en faites beaucoup sur l’année, trois, quatre parfois. Je jouais dans les théâtres belges importants – Le National à Bruxelles, le Théâtre de la Place à Liège, etc. – et j’étais bien comme ça. Je ne cherchais pas plus. Et puis le cinéma est arrivé et il y a eu les frères Dardenne… Les propositions sont ensuite venues de France sans que forcément que je les cherche.

« Sans les frères Dardenne, je n’existerais pas au cinéma. »

Pas de films pour vous sans les frères Dardenne ?

Sans cette rencontre ? C’est clair. Sans les frères Dardenne, je n’existerais pas au cinéma.

Vous tournez beaucoup – huit films rien qu’en 2017. Est-ce par passion, par appétit, voire une certaine forme d’angoisse ?

Un peu des trois. On ne sait jamais de quoi demain sera fait. Il y a probablement ces racines paysannes qui me disent qu’il faut battre le fer tant qu’il est chaud. Il y a aussi ce plaisir d’aller au travail. Comme je dis toujours, entre zéro et 19 ans, ma seule culture a été la culture du travail. J’ai un côté stakhanoviste sûrement. Et puis, il y a la gourmandise. Parce que j’ai encore du plaisir et le goût du métier. Quand je reçois un scénario, que je le trouve bien et qu’il mérite d’être fait, même pour un tout petit rôle, je me lance. Quand vous me parlez de 2017, parfois, ce furent des rôles très courts, deux-trois jours de tournage. Des apparitions, comme ça, dans des films, à l’année, si je m’écoutais, je pourrais en faire vingt !

Pas d’angoisse d’être « trop vu » ?

Non, je m’en fous ! J’ai envie de travailler. Et j’ai de la chance : je m’amuse dans mon métier. Mon meilleur ami, qui est aussi mon voisin, part tous les jours au boulot à six heures du matin. Je ne vois pas pourquoi, moi, je ne me lèverais pas tous les jours pour aller bosser. Il faut toujours que je fasse quelque chose. J’ai besoin de m’occuper. Physiquement. Je suis très bricoleur et même au-delà : quand je ne tourne pas, je vais sur des chantiers. Enfin, bref… Et puis, pour répondre totalement à votre question, il y a aussi l’angoisse : est-ce que je tournerai encore des films cinq ans ?

Aidez SEE à rester gratuit, sans pub et indépendant.

TOUS NOS T-SHIRTS OLD SCHOOL à partir de 13 euros

Découvrez les t-shirts BY SEEY pensez-vous ?

Parce que vous m’y faites penser. Je vieillis, hein, et des rôles d’hommes âgés, il y en a toujours un peu moins !

Satisfait des scénarios que vous recevez ?

Pas souvent mais ce n’est pas spécialement nouveau. Beaucoup de scénarios ne sont pas aboutis, pas finis. Il y a une bonne idée de base, mais ça se délie, ça ne tient pas la route. Ou bien les fins sont bâclées. Il y a comme un manque de travail assez étrange. Mais, enfin, il y a aussi des choses très bien, intelligentes, intéressantes, structurées. Comme avec Ceux qui travaillent.

Un film comme Tueurs (2017), où vous campez un ex-braqueur, l’expérience vous a-t-elle plu ? Aimez-vous le cinéma de genre ?

J’ai aimé pour plusieurs raisons. Déjà parce que le coréalisateur Jean-François Hensgens et moi avons commencé ensemble, en 1996, dans La Promesse des frères Dardenne et que ça a été un vrai plaisir de travailler avec lui. Aussi qu’une production ose prendre le risque du cinéma de genre avec une distribution pratiquement belge à 100 %, il y avait comme un air de défi. Ça m’amusait, j’aime bien. Je suis un gros lecteur de polars et bon public pour les films de gangsters depuis que je suis enfant de par la télévision – moins par le cinéma. Un personnage comme celui-là, on ne m’en propose pas souvent et j’imagine que je n’en jouerai plus beaucoup non plus. Mais j’espère que je recommencerai.

« Edmond (…) c’est la première fois qu’on me proposait un rôle léger, plus théâtral, expressif. Je m’y suis amusé comme un enfant. »

Le rôle qui vous a laissé l’empreinte la plus profonde ?

Il y en a plusieurs. C’est le plus souvent les rôles importants car vous traversez le film sur toute la longueur comme sur Ceux qui travaillent où mon personnage est de toutes les scènes. Dans Le Fils des frères Dardenne, j’étais aussi de tous les plans. Vous êtes, dans ces cas-là, constamment avec les équipes, vous avez l’impression de construire le film de jour en jour, de minute en minute, tous ensemble. C’est presque plus facile d’avoir un rôle comme ça que cinq ou six jours éclatés sur un tournage. Certes, vous êtes également intégré mais il y a toujours cette sensation de décalage. Et puis, il y a La Promesse – une histoire comme ça, vous n’en sortez pas indemne -, L’Exercice de l’état… Encore beaucoup d’autres. Edmond par exemple : c’est la première fois qu’on me proposait un rôle léger, plus théâtral, expressif. Je m’y suis amusé comme un enfant. Je me suis construit de plusieurs films. Ça serait triste s’il ne devait en rester qu’un.

Ceux qui travaillent d’Antoine Russbach avec Olivier Gourmet, Adèle Bochatay, Louka Minnella… Sortie le 25 septembre.