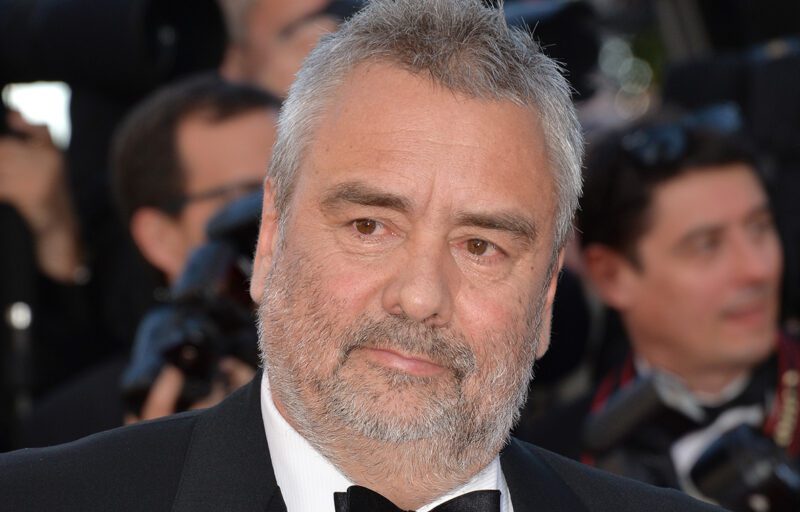

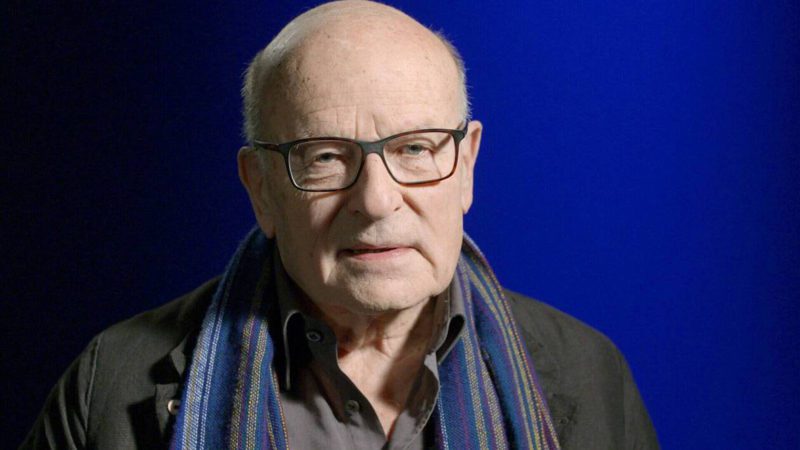

Buñuel, Godard, Forman, Wajda, Brook, Haneke, Malle : Jean-Claude Carrière avait travaillé avec les plus grands. Scénariste, écrivain, dramaturge, conteur, parolier, essayiste, il est mort à 89 ans, le 8 février. Marc Godin l’avait rencontré, ensemble, ils avaient parlé du réalisateur Louis Malle.

Propos recueillis par Marc Godin

C’était un géant

Mort à 89 ans, Jean-Claude Carrière est l’un grands scénaristes du 7e art et au fil d’une très longue carrière, il a prêté sa plume à Luis Buñuel (Belle de jour, Le Fantôme de la liberté…), Jean-Paul Rappeneau (Cyrano de Bergerac), Jean-Luc Godard (Sauve qui peut (la vie)), Volker Schlöndorff (Le Tambour), Philip Kaufman (L’Insoutenable légèreté de l’être), Milos Forman (Valmont), Andrzej Wajda (Danton), Peter Brook (Le Mahabharata) ou Michael Haneke (Le Ruban blanc)…

Un Il a été également romancier et a écrit à ses débuts quelques romans d’épouvante (des Frankenstein) sous le pseudonyme de Benoît Becker, conteur, parolier, dramaturge (L’Aide-mémoire, La Controverse de Valladolid, La Terrasse…), et il a signé de nombreux essais (son best-seller d’entretiens avec le dalaï-lama, Le Dictionnaire amoureux de l’Inde ou Le Cercle des menteurs, formidable série de contes philosophiques de tous les pays, soit près de trente ans de travail).

Un puits d’érudition

Puits d’érudition (il se définissait comme un « encyclopédiste au temps des frères Lumière »), bibliophile acharné, il était passionné par le dessin, l’astrophysique, les religions, l’Inde ou le vin (mais pas la musique), amateur de Tai-Chi-Chuan. Il était également un homme curieux, bienveillant, généreux. Un véritable passeur.

Je l’avais rencontré dans son hôtel particulier du 9e arrondissement (« payé avec les droits de mon adaptation théâtrale de Harold et Maud »). C’était il y a une quinzaine d’années. Je travaillais alors sur Louis Malle. Il avait accepté de me parler de son ami (Pour Louis, je dis toujours oui ») et se révèle comme jamais.

« Louis cherchait un scénariste et il m’a raconté en deux mots qu’il voulait écrire un film sur deux femmes qui faisaient du théâtre ambulant. »

Comment avez-vous rencontré Louis Malle ?

Je l’ai rencontré dans le bureau de Micheline Rozan, qui était l’agent de Jeanne Moreau. Il venait de voir Le Journal d’une femme de chambre de Luis Buñuel et c’est cela qui l’a décidé car il avait beaucoup ri aux dialogues. De mon côté, j’avais vu tous ses films. J’aimais beaucoup Le Feu follet, Ascenseur pour l’échafaud, un peu moins Les Amants, Vie privée ou Zazie.

C’était pour moi un cinéaste très intéressant, très curieux, son cinéma m’attirait. Louis cherchait un scénariste et il m’a raconté en deux mots qu’il voulait écrire un film sur deux femmes qui faisaient du théâtre ambulant ; il n’était pas question que cela se passe en 1900, à l’étranger… On a commencé à travailler à Spoleto, en Italie, où il faisait une mise en scène du Chevalier à la rose, l’opéra de Strauss. Je suis arrivé là-bas en mai 1964. Nous habitions dans une grande maison dans la campagne avec Volker Schlöndorff, son assistant, un de ses frères… Louis faisait à la fois sa mise en scène et à ses moments perdus, il travaillait avec moi sur ce qui allait devenir Viva Maria.

« J’ai assez vite compris que Louis voulait réaliser un film qui le changerait radicalement, dans l’espace et dans le temps, de ce qu’il avait fait jusque-là. »

Comment se passait le travail avec lui ?

Comme avec tous les autres, c’est à dire en tête à tête. Il n’y a pas d’autre manière de travailler avec un metteur en scène : il faut avoir des idées, raconter, essayer de le séduire, écouter ses réactions… La seule chose qu’il faut bien savoir, c’est que c’est lui le metteur en scène – mais c’est la même chose avec Forman, Schlöndorff ou Buñuel – c’est lui qui fera le film. Si donc une idée, pour des raisons profondes et inconnues, ne lui plaît pas, ce n’est pas la peine d’essayer de le forcer. Il faut, même si c’est imparfait, un sentiment d’accord immédiat. Il faut toujours essayer de deviner le film que veut faire le metteur en scène.

J’ai assez vite compris que Louis voulait réaliser un film qui le changerait radicalement, dans l’espace et dans le temps, de ce qu’il avait fait jusque-là. Puis l’idée du Mexique est venue, l’idée de 1900, l’idée d’un film avec les chansons, et probablement l’idée du casting avec Brigitte Bardot et Jeanne Moreau avec qui il avait déjà travaillé. Nous nous sommes séparés, nous avons retravaillé à Paris et nous sommes arrivés à une première version du scénario en juin-juillet. Là-dessus, il est parti aux Etats-Unis pour essayer de trouver le montage financier film et j’ai reçu un jour ce télégramme : « Rendez-vous mercredi Hôtel Cortez, Mexico. Louis. »

Magnifique !

Vous l’avez rejoint au Mexique ?

Oui et j’y suis resté quatre mois. On a travaillé sur la version détaillée du scénario, on a cherché des acteurs mexicains, on fait le repérage. D’ailleurs, on a cassé trois Volkswagen car on a roulé plus de 25 000 kilomètres à travers le pays, essayant de trouver une rivière, un paysage bien précis. Ce sont des souvenirs inoubliables. Le film s’est tourné début 65 et j’y suis allé pour quelques semaines car il y avait quelques petits problèmes avec « les filles » (Bardot et Moreau, NDLR).

« Avant de parfaire les dialogues du Voleur, j’ai reçu une lettre de Luis Buñuel me demandant de venir travailler sur Belle de jour. »

Les choses se sont enchaînées puisque vous avez travaillé aussitôt sur Le Voleur.

En mai 65, on a commencé Le Voleur d’après Georges Darien. Louis avait loué une très belle maison à Saint-Tropez. D’ailleurs, c’était très agréable de travailler avec lui car il s’installait toujours bien, il avait un sens très concret des aspects agréables de la vie : vin, nourriture, femmes. Avant de parfaire les dialogues du Voleur, j’ai reçu une lettre de Luis Buñuel me demandant de venir travailler sur Belle de jour. Louis ne croyait pas au projet qui avait déjà traîné partout. Dans sa lettre, Buñuel expliquait qu’il voulait aller bien au-delà du roman de gare qu’est Belle de jour. Je suis parti et Daniel Boulanger a terminé le travail de dialoguiste.

Et ensuite ?

Nous n’avons plus vraiment retravaillé ensemble avant Milou en mai, en 1988. Il a fait comme il faisait d’habitude. Il est venu à Paris, chez moi, me lire le début de Milou, à peu près une vingtaine de pages. Il avait l’argument : dans une maison à la campagne au début des événements de 1968, une famille se réunit. Il avait également des personnages mais il était bloqué. Il m’a demandé si je voulais travailler avec lui. J’ai donc fait mon baluchon et je suis reparti, tant d’années après, dans le Lot. Nous nous sommes mis au travail en deux fois, et la deuxième fois en faisant le repérage. Il a tourné dans le Gers.

« Je suis souvent allé chez lui dans le Lot. Je l’ai vu jusqu’à la fin, jusqu’à son dernier film qui est un chef-d’œuvre, Vanya 42ème rue, que Peter Brook tient pour un film-clé dans les relations théâtre-cinéma. »

Vous vous êtes vus en dehors de ces trois films ?

Bien sûr. Nous nous sommes revus plusieurs fois au Mexique. Une fois, nous avons dîné chez Buñuel qui nous a passé en nous le commentant L’Ange exterminateur, que Louis ne connaissait pas. Nous nous sommes également beaucoup vus aux Etats-Unis. Je suis souvent allé chez lui dans le Lot. Je l’ai vu jusqu’à la fin, jusqu’à son dernier film qui est un chef-d’œuvre, Vanya 42ème rue, que Peter Brook tient pour un film-clé dans les relations théâtre-cinéma. Nous nous sommes revus à toute occasion et également pour certains films que je n’ai pas écrits.

Pour Lacombe Lucien, il est venu me poser des questions. Il était issu d’une riche famille du Nord. Moi, j’avais à peu près l’âge de Lacombe Lucien à la fin de la guerre et j’avais eu la même enfance que ce personnage. Il est donc venu m’interroger, il me lisait son scénario à haute voix, il me faisait raconter des histoires de mon enfance.

L’épisode du cheval du début du film, c’est moi qui le lui ai raconté, le dessin de la forteresse-volante que montre un enfant dans Au revoir les enfants, c’est un dessin que j’avais fait à l’époque. Pour Au revoir les enfants, j’avais passé comme lui cette période dans un pensionnat religieux. A cette occasion, nous avons à nouveau échangé nos souvenirs. Nous avons un peu travaillé ensemble sur Fatale. On essayait d’écrire en anglais mais l’histoire ne me plaisait qu’à moitié. Il a finalement travaillé avec un auteur britannique.

« Durant l’écriture du Voleur, Louis a acheté un beau petit château dans le Lot. De cet endroit, il a fait ses racines. »

C’était très important le voyage pour Louis Malle ?

Oui, et c’est quelque chose que je partage avec lui et Peter Brook. Nous sommes trois pigeons voyageurs. Durant l’écriture du Voleur, Louis a acheté un beau petit château dans le Lot. De cet endroit, il a fait ses racines. D’ailleurs, il se définissait en souriant comme « cinéaste régional ». Il a tourné là-bas Lacombe Lucien, Black Moon, Milou… Il y avait aménagé une salle de montage, il votait là-bas, il plantait des truffes… Ce n’était pas son pays, ni ses racines, mais il est vraiment devenu un habitant du Lot ; il y a maintenant un cinéma Louis Malle, c’est très touchant.

Le voyage, c’était pour lui – comme pour tout le monde – une fuite et une découverte, les deux en même temps. On peut partir avec une femme, laisser la sienne… Pour Louis, il y avait également le plaisir extrême de la découverte. Il est parti en 1967 en Inde et il a tourné là-bas des films très précieux. Il n’a jamais pu y retourner à cause de son film Calcutta, et le passage sur le mouroir de mère Térésa, les autorités refusant de lui donner un visa. Il avait le voyage dans le sang. Il voulait adapter Une victoire de Joseph Conrad. Que de fois est-il allé en Indonésie, puis en Grèce pour les repérages ?

« J’ai toujours connu Louis avec un livre dans sa poche, une cassette dans sa voiture, toujours en train de chercher, et pas seulement pour un film. »

Vous pouvez nous parler de l’homme ?

Il était curieux de toute forme d’humanité, extrêmement sensible, d’une sensibilité contrôlée, d’une extrême attention aux autres, et en particulier aux femmes, séducteur, et avec une fragilité intérieure, sûrement à cause de son rapport à la maladie. Il était très cultivé et toute sa vie, il a toujours été curieux de mille choses.

Avec lui, je parlais de science, du bouddhisme, de l’Inde qui l’a beaucoup ouvert et qui lui a donné un nouveau rapport au monde… J’ai toujours connu Louis avec un livre dans sa poche, une cassette dans sa voiture, toujours en train de chercher, et pas seulement pour un film. Il n’était pas un expert, mais un amateur très ouvert.

Il avait, comme moi, un léger dédain pour la philosophie constructrice de systèmes. Platon, Spinoza ou Aristote n’étaient pas des auteurs qu’il citait volontiers. Il préférait la fiction. Il se méfiait de tout système, il a toujours été très défiant envers la doctrine marxiste. Cela ne l’a pas empêché d’être très actif pendant mai 68.

Il revenait d’Inde, barbu, il ne reconnaissait plus son pays. Milos Forman, qui habitait chez moi à l’époque, était au moins aussi hagard : « Mais qu’est-ce que vous voulez faire, disait-il. Vous voulez faire monter le drapeau rouge alors que nous avons tant de mal à le faire descendre. »

Et le cinéaste, aussi à l’aise dans la fiction que dans le documentaire ?

Il donnait l’impression qu’il ne faisait jamais passer le cinéma avant sa vie. Je n’ai jamais pu prendre Louis en flagrant délit de donner de l’importance à son œuvre. Il a toute sa vie – comme Buñuel – parlé de ses films comme un amateur, au double sens du mot : non professionnel, non spécialiste, et aimant les choses. Il avait cette distance, ce regard ; il donnait l’impression d’être un débutant.

Il voulait découvrir à chaque fois un sujet, des personnages, un pays, mais aussi une nouvelle manière de faire du cinéma. Tout au long de sa vie, sa mise en scène s’est adaptée à ses sujets. Dès Ascenseur pour l’échafaud, sa technique était parfaite. Il avait une science profonde du cinéma mais il la cachait. C’était un maître et des gens comme Volker Schlöndorff ou Jean-Paul Rappeneau venaient sur son plateau simplement pour le voir travailler, placer sa caméra, choisir un objectif…

Plus important était le sentiment de la recherche, de la découverte, du contact. Cela me fait penser à ce que j’ai dit lors de son inhumation. J’ai cité cette phrase de Shunryu Suzuki quand il parle l’esprit du débutant : « L’esprit du débutant contient toutes les possibilités, l’esprit de l’expert en contient peu. »

« Louis a mis toutes les forces de sa vie à ne jamais devenir un expert, à découvrir jusqu’au bout le cinéma avec de grands yeux étonnés. »

Louis a mis toutes les forces de sa vie à ne jamais devenir un expert, à découvrir jusqu’au bout le cinéma avec de grands yeux étonnés. Pourtant, Louis tournait énormément, il ne faut pas oublier ses nombreux documentaires. Il avait toujours ce regard curieux, perçant, émerveillé, sur ce que le cinéma lui faisait découvrir. Il avait besoin de filmer. Parfois, il prenait ma fille et tournait avec elle dans les rues de Paris… Entre chaque œuvre de fiction, il avait besoin de ce retour constant à la réalité.

Il aimait le documentaire et ce qui pouvait surgir devant sa caméra sans qu’il l’ait mis en scène. ça le reliait au monde. Mais que fait un réalisateur quand il ne tourne pas ? Que fait un écrivain quand il n’écrit pas ? Il m’arrive de faire de petits exercices, une traduction, de composer des poèmes… Pour un peintre, il est évident qu’il faut dessiner trois heures par jour avant de passer au tableau. Un musicien, n’en parlons pas, est obligé d’entretenir tout le temps sa technique. Mais pour un acteur ou un réalisateur ?

C’était une vraie question que Louis se posait. Et le fait d’avoir très souvent une caméra à la main – et il était un excellent cameraman, c’est lui qui a filmé en grande partie Le Monde du silence – lui permettait d’exercer tout le temps son métier. J’adore ses documentaires et je pense que The Pursuit of Happiness est un véritable chef-d’œuvre.

Un dernier souvenir sur Au revoir les enfants ?

Il m’a fait voir Au revoir les enfants en projection privée. A la fin, j’avais ma main dans la sienne. J’étais terriblement ému, nous avions tous deux vécu cette époque…

Aidez SEE à rester gratuit, sans pub et indépendant.

TOUS NOS T-SHIRTS OLD SCHOOL à partir de 13 euros

Découvrez les t-shirts BY SEE