PHOTO DE COUVERTURE © FRANCESCA MANTOVANI

Entretien publié le 28 novembre 2020 et modifié le 12 février 2023.

Chaque dimanche sur France Inter, Eva Bester anime l’émission L’Embellie. La jeune femme, érudite, inquiète, très drôle, a accepté pour See Mag de parler de ses films adorés. Elle se dévoile éclectique, passionnée de cinéma de genre, ne pratiquant pas la langue de bois – Zola en prend pour son grade -. L’occasion aussi d’évoquer son beau livre sur le peintre ostendais Léon Spilliaert. Petit voyage dans la psyché cinématographique d’Eva Bester …

Par Grégory Marouzé

Eva, quel est votre rapport au cinéma ?

Pour moi, le cinéma est vraiment l’art total. C’est l’art qui regroupe le plus d’arts parallèles. Il y a la musique, les dialogues qui, parfois, confinent à la littérature. Il y a les images, la beauté esthétique des cadres, qui peuvent rivaliser avec de grands tableaux. Je trouve que rien n’absorbe plus, ou n’émeut davantage qu’un film. Parce qu’avec toute cette pluralité d’arts qui le compose, il peut kidnapper nos psychés, nous prendre en otage.

Dans un livre, quand une scène fait pleurer, on peut le refermer, faire une pause. Un film, du moins quand on est dans une salle de cinéma ou accompagné, on se le prend en pleine face. C’est un accès terriblement direct à l’émotionnel. Pourtant, si je ne devais me contenter que d’un seul art, je choisirais la littérature, mais parce que je pourrais vivre dans une bibliothèque. Malgré cela, le cinéma est plus puissant et rivalise avec presque tout : la peinture, la musique …

« Récemment, j’ai vu Tron Legacy, qui n’est pas terrible, mais c’était un objet esthétique dont la contemplation me réjouissait. »

Récemment, j’ai vu Tron Legacy, qui n’est pas terrible ; mais deux choses m’ont frappées. D’abord la beauté des images – j’ai pu passer deux heures à simplement contempler mon écran, juste parce que c’était beau -, et la bande originale des Daft Punk qui est géniale. Cela suffisait. C’était un objet esthétique dont la contemplation me réjouissait. Comme une méditation, parce que le scénario est assez…discutable. La musique des Daft Punk est exceptionnelle. J’ai acheté l’album pour pouvoir courir dessus. Je pense que je n’aurai jamais le courage de courir, mais au moins maintenant, j’ai une musique pour le faire (rires). D’habitude, je cours sur une musique des Goblin composée pour le film de Dario Argento : Ténèbres. Celle où l’on entend de façon subliminale (ndr : Eva Bester chante !) : « Paura, Paura, Paura » (rires).

Quel rapport avez-vous au cinéma en temps de confinement, et existe-t’il ?

Ah oui, il existe totalement. Je vous ai parlé du rapport un peu plus profond que j’ai avec le cinéma, mais c’est aussi le meilleur des divertissements. Je fais une émission sur France Inter, Remède à la Mélancolie, qui recherche des abris éphémères dans les œuvres d’art pour se protéger un peu de l’agression du réel, des petites parenthèses de grâce en somme, que je cherche, avec mon invité, à transmettre aux auditeurs.

« Le cinéma est beaucoup plus universel. Il y a bien plus de gens qui regardent des films, que de gens qui lisent.»

Et j’ai l’impression que rien ne fonctionne mieux comme remède que les films. On sait que pendant 1 heure et demie, on va être pris en charge, qu’on va nous emmener ailleurs, alors que les livres demandent un mouvement plus dynamique pour y accéder. Devant un film, on peut être assez passif. C’est ce qui explique, je pense, son succès par rapport à la littérature. Le cinéma est beaucoup plus universel. Il y a bien plus de gens qui regardent des films, que de gens qui lisent. Et ne voir les films que sur le petit écran d’ordinateur que je possède est assez frustrant. Rien ne remplace l’atmosphère d’une salle de cinéma.

Même ceux qui ont un écran géant chez eux ne vivent pas la même expérience que s’ils étaient dans une salle de cinéma. En revanche, il paraît que les ventes d’écrans ont explosé durant le confinement. Les gens regardent encore plus de films que d’habitude. Moi aussi d’ailleurs. L’un de mes meilleurs amis habite Madrid et depuis le mois de mars, on a pris l’habitude de regarder un film en même temps sur nos ordinateurs. On dit « Un, deux, trois », on appuie sur le bouton départ, et l’on s’envoie des messages durant tout le film. A la fin, on s’appelle pour débriefer. C’est notre ciné-club de confinement !

C’est une bonne idée. Vous devriez mettre un copyright !

Un copyright ? Ouais ! (rires)

Eva, on en arrive à vos films adorés. Vous commencez fort avec La Règle du Jeu (1939) de Jean Renoir.

J’aurais pu choisir French Cancan, La Grande Illusion, évidemment. Je vais dire quelque chose de très banal, mais Renoir est un génie, et pour moi La Règle du Jeu est un marivaudage délicieux qui élève l’âme. C’est délicat, fin, intelligent, élégant. Il y a beaucoup de fantaisie, les acteurs sont exceptionnels (comme Marcel Dalio par exemple, que j’adore). Ce film est intemporel, c’est un chef-d’œuvre de bout en bout. Théâtral et virtuose : tout est millimétré, comme une partition de musique réglée à la seconde près.

« Je déteste La Bête Humaine, parce que c’est une adaptation de Zola. Et Zola est un ennemi personnel (rires). »

Choisir un Renoir est compliqué. Pourquoi davantage La Règle du Jeu, que French Cancan ou, par exemple, La Bête Humaine ?

Je déteste La Bête Humaine, parce que c’est une adaptation de Zola. Et Zola est un ennemi personnel (rires). Il écrit de façon magistrale, mais c’est vraiment le démiurge le plus sordide qui existe. Je le soupçonne de sadisme donc je le déteste tout en l’admirant énormément. Quant à La Bête Humaine, j’y avais compté le nombre de morts : on aurait dit un gag. Et je fuis le pathos. Ceci dit, chaque personnage souffre dans La Règle du Jeu, aucun d’eux n’obtient ce qu’il désire.

C’est cruel, et c’est sans doute ce qui ressemble le plus au réel, finalement. Enfin un réel sublimé, parce que les gens sont tous incroyablement intelligents, lettrés, érudits, et précieux dans leur formulation. Même Jean Renoir qui joue un personnage (Octave) beaucoup plus modeste que les autres. Pour moi, la quintessence du cinéma de Renoir, c’est La Règle du Jeu. C’est un concentré d’intelligence et d’esprit. S’il y avait des extra-terrestres et qu’il fallait leur expliquer ce qu’est la France, je leur enverrai La Règle du Jeu.

Votre second choix est Qui êtes-vous Polly Maggoo ? (1966) de William Klein.

Qui êtes-vous Polly Maggoo ?, est un ovni. William Klein a longtemps œuvré comme photographe de mode et signe un film esthétiquement magnifique. Les cadrages, la photo, en noir et blanc, sont sublimes. Il y a un absurde poétique, une fantaisie féérique. C’est sur le monde de la mode et l’ORTF.

On y trouve un Philippe Noiret un peu dépressif, un Prince héritier joué par Samy Frey qui arrive sur un cheval en chantant. Ça n’a aucun sens ! Le casting est aussi formidable : Dorothy McGohan, mannequin américaine qui roule les « r » d’une façon délicieuse, et puis, Jean Rochefort sans moustache. Il faut quand même le signaler, parce que c’est très rare. Il y a Delphine Seyrig, Alice Sapritch, … Un film qui devrait toucher n’importe qui de sensible à la féerie, à l’absurde, à la fantaisie, et à la beauté.

Votre choix suivant est Le Casanova de Fellini (1976). Ce film ne représente-t-il pas à la fois la beauté et la laideur ?

Exactement ! D’ailleurs, c’est drôle, je crois me souvenir que dans Qui êtes-vous Polly Maggoo ?, Roland Topor a un tout petit rôle (il travaille pour le Prince qui est campé par Samy Frey), et Topor a justement collaboré comme dessinateur au Casanova de Fellini.

Fellini n’avait pas tellement envie de mettre les mémoires de Casanova en scène, il trouvait l’homme ridicule, tout en étant touché par certains de ses aspects. Dans son film, il y a une volupté macabre et une mélancolie sublimée.

Pour moi, le Casanova dépeint par Fellini est vraiment la figure du romantique et tout ce que ça comporte d’ambiguïté : la beauté et le grotesque du romantisme. Casanova subit la vulgarité du monde, en souffre, et en même temps, il y participe. J’ai rarement vu cela aussi bien dépeint. Je suis aussi évidemment amoureuse de Donald Sutherland dans ce film. Et puis il y a aussi cette démesure que j’adore chez Fellini. Ayant dans mon panthéon Baudelaire, Huysmans et Oscar Wilde, je suis très sensible à l’éloge de l’artifice contre le réel.

On en arrive à Chinatown (1976) de Roman Polanski.

Je me répète, mais en même temps si j’ai choisi mes films préférés c’est parce que ce sont tous des chefs-d’œuvre (rires). Chinatown, c’est magistral de bout en bout. Il y a à la fois une perception scénaristique et formelle. Jack Nicholson et Faye Dunaway en irrésistible femme fatale. C’est le Los Angeles des années 30, en pleine sécheresse. On peut hélas aisément se projeter aujourd’hui, dans notre monde de Soleil vert. J’adore les histoires de détectives en général.

A LIRE AUSSI : NOTRE PORTRAIT DE ROMAN POLANSKI

J’aurais pu vous citer Le Privé de Robert Altman, ou les romans de Jim Thompson. Chinatown n’a pas été écrit par Polanski (il écrit peu ses scénarios), mais par Robert Towne. Je me souviens avoir été soufflée par la fin, que je ne vais pas dévoiler. Une imprévisible claque. En quelques secondes, c’est d’une puissance sidérante. Dans les films de détectives, romans noirs, films d’horreur, ou films de genre que j’affectionne, ce que j’aime, c’est que la violence de l’environnement, du climat, des hommes, est bien prise en compte. Et cela dépeint vraiment bien le réel. Quand je vous ai cité Soleil Vert, c’est parce que l’intrigue du film se situe en 2022. On n’est pas loin. Une ville caniculaire en permanence. Dans le livre, c’est encore plus tôt, en 99.

Pourquoi Buffet Froid (1979) de Bertrand Blier ?

Buffet Froid est un film absurde et à la limite du surréalisme sur la solitude. On y trouve des échos du Charme Discret de la Bourgeoisie de Buñuel. Depardieu, chômeur blasé va trouver Bernard Blier, qui est inspecteur de police, et qui est le seul autre habitant de la tour sinistre dans laquelle il vit, pour lui confesser le crime qu’il vient de commettre. Blier est en train de manger une boite de cassoulet sur un réchaud et reste assez indifférent.

Ce qui est drôle, c’est que les assassins ne sont jamais jugés. Par exemple, Jean Carmet (exceptionnel) va trouver le mari de la femme qu’il vient d’assassiner, pour se plaindre qu’il se sent seul, qu’il a peur de rester seul. Carmet, Blier et Depardieu, trio de perdants magnifiques, se retrouvent à errer. C’est une confrérie de paumés, seuls au monde.

Le film est très mélancolique mais très drôle. Le traitement de l’espace est assez particulier, la majorité du film se passe dans une sinistre tour de banlieue, ou dans un désert labyrinthique où les êtres sont perdus. C’est une métaphore visuelle immédiate de la société. On est seul, et il fait froid, quoi. Pendant tout le film.

Le dernier de vos films adorés est Les Griffes de la Nuit (1984) de Wes Craven.

Ahhh ! C’est un film incroyablement simple et efficace dans le registre de l’horreur, mais l’idée est magistrale. Un groupe d’adolescents est hanté la nuit dans leurs rêves par une créature horrifique (Freddy Krueger, incarné par Robert Englund), un type au visage brûlé au 68e degré et qui essaie de les tuer dans leurs rêves. Problème : quand il les tue ou les blesse dans leurs rêves, cela advient vraiment dans le réel. Je trouve cette idée vraiment puissante. Étant sujette aux cauchemars, et des cauchemars vraiment sanguinolents et dégueus, depuis de nombreuses années, c’est un film qui m’a fait me sentir moins seule.

Et puis leurs rêves sont bien pires : ils sont tout de même confrontés à un type qui essaie de les lacérer et de faire sortir leurs boyaux dès qu’ils dorment. On ne peut pas échapper au sommeil. A un moment ou un autre, on va dormir. Donc, on sera vulnérable. Ce film veut vraiment dire cela : « Regardez comme on est vulnérables ! » Mais je crois que ce que j’aime le plus dans Les Griffes de la Nuit (ce titre français merveilleux a été inventé par Claude Chabrol), c’est l’héroïne : Nancy, jouée par Heather Langenkamp.

« Le cinéma d’horreur est féministe avant l’heure. »

Le cinéma d’horreur est féministe avant l’heure, parce qu’avant qu’il y ait de chouettes héroïnes dans le cinéma plus généraliste, on trouvait déjà des héroïnes – au sens littéral – dans le cinéma d’horreur. Nancy, dans le film de Craven, est entourée de figures parentales décevantes. Sa mère est alcoolique et débile. A un moment, sa fille lui dit : « Tu sais, c’est bizarre, il y a des choses qui se passent dans mes rêves etc » et, alors qu’elle sait très bien d’où vient Freddy, sa mère ne dit rien à ce sujet et l’engueule. Elle l’engueule ! C’est sidérant. Nancy dit aussi à plusieurs reprises à son père qu’elle a besoin de lui et lui demande de venir à un moment où il est question de vie ou de mort. Le type dit « oui, oui », et n’honore pas ses promesses.

« Ce film est vraiment sur la déception induite par son prochain. On ne peut compter sur personne. »

Ce film est vraiment sur la déception induite par son prochain. On ne peut compter sur personne. Les adultes sont nuls, on est seuls. Elle ne peut pas compter sur ses amis non plus. Bon, ok, la plupart se font trucider mais quand elle dit à son ami Glenn (Johnny Depp, qui joue ici son premier rôle) : « Reste éveillé, je t’en supplie ! », et à nouveau, c’est une question de vie ou de mort, le type s’endort, quoi. Si on vous disait « Tu vas veiller sur moi, il faut que tu restes éveillé, sinon je vais crever » est-ce que vous vous endormiriez ? Bref, Nancy est incroyablement courageuse et va affronter Freddy toute seule. A aucun moment, elle n’essaie de se dérober, alors que tout le monde voudrait fuir, elle, elle y va. Comme une guerrière qui affronte le danger. Pour moi, c’est un modèle.

C’est fort ! Et puis, c’est le meilleur rôle de Johnny Depp !

Ah, Ah ! Le meilleur, je ne sais pas. J’adore Cry Baby.

Mourir dans un film de Wes Craven, c’est tout de même classe.

Ah oui, c’est sûr !

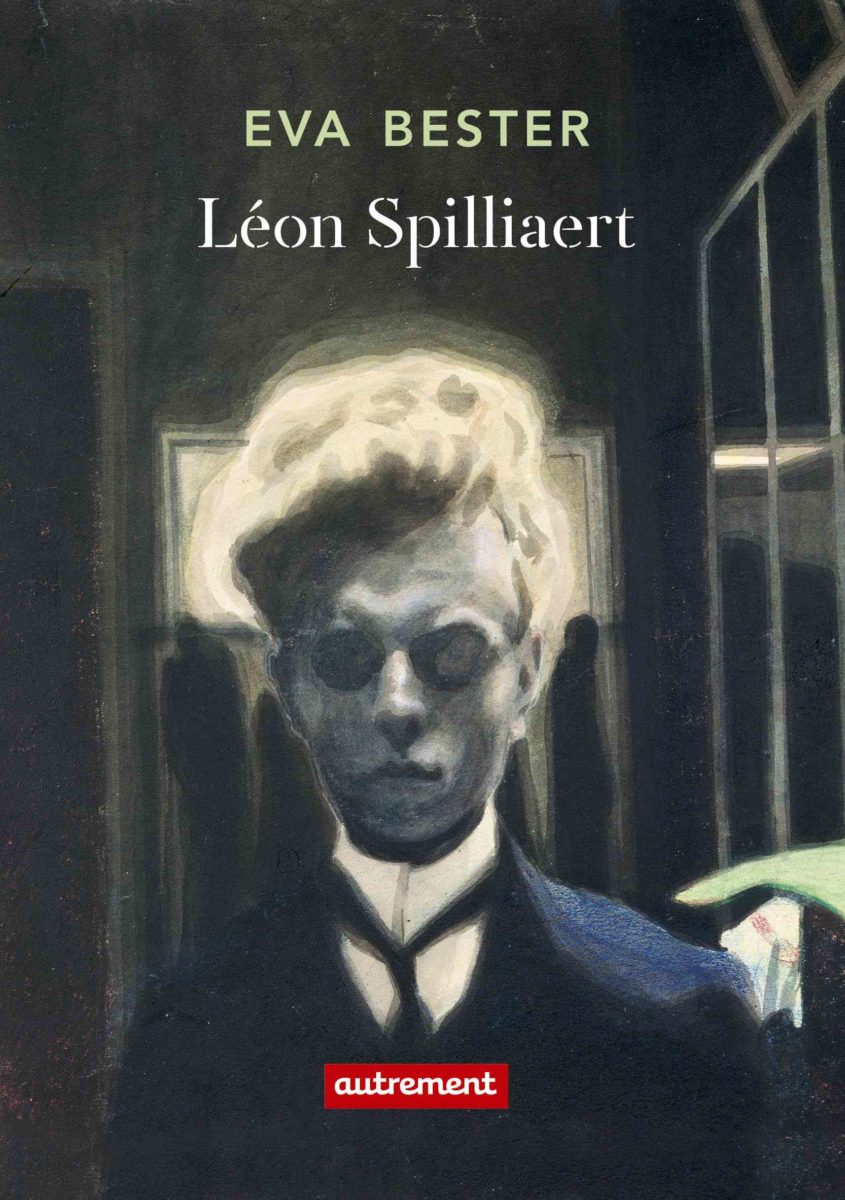

Vous consacrez un livre au peintre belge, né à Ostende en 1881, Léon Spilliaert. Pourquoi ce fil … ce livre ? J’allais dire ce film. Quel lapsus !

Ce n’est pas un lapsus anodin car il aurait pu être une influence de David Lynch ou de Tim Burton. Pourquoi ce livre ? Eh bien, je le raconte justement dans le livre (rires). Quand je vois ses tableaux, il y a une évidence. Il a sublimé la mélancolie.

« C’est toujours plus agréable d’être désespéré devant un magnifique tableau que devant un périphérique. »

Et c’est toujours plus agréable d’être désespéré devant un magnifique tableau que devant un périphérique (où j’ai habité très longtemps). Spilliaert, qui a habité le monde de façon très douloureuse au début de sa carrière, est un alchimiste : il prend la souffrance, la “matière mélancolique” comme on nomme la matière noire avant transmutation dans le processus alchimique, et en fait du beau.

Etrangement, vous avez inspiré Léon Spilliaert, car dans votre ouvrage on découvre un portrait de vous, peint 50 ans avant votre naissance : cette fille à frange, en noir et blanc, qui s’appelle “Mélancolie”.

C’est fort non ? Il m’a fait un plus gros nez que dans la vie, mais je suis tout de même très flattée.