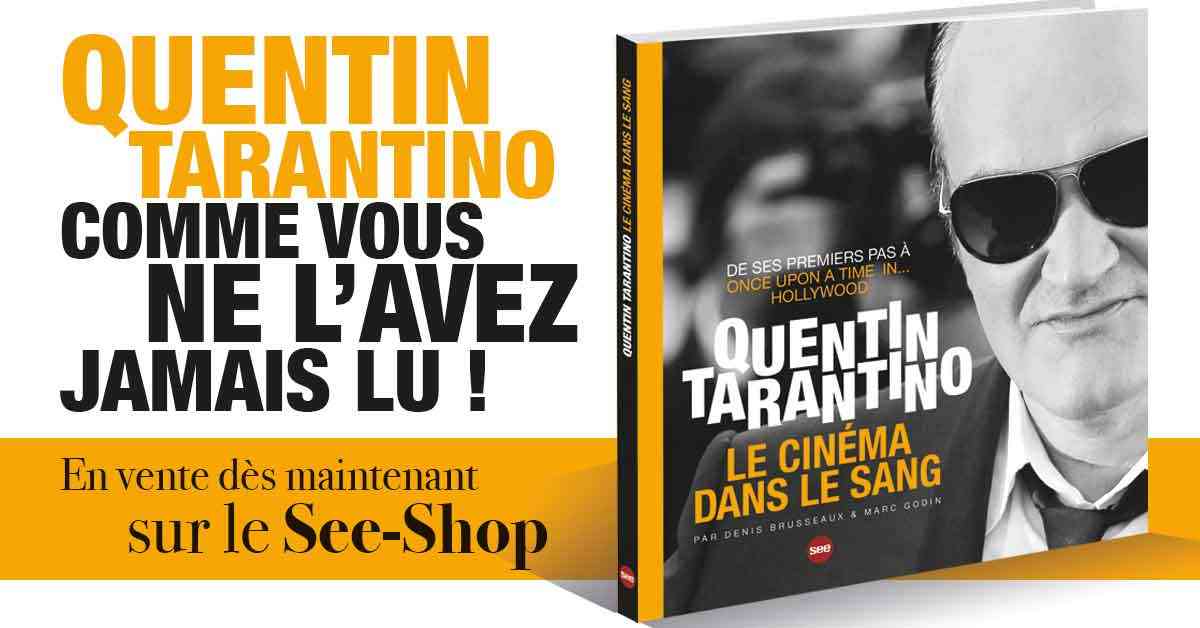

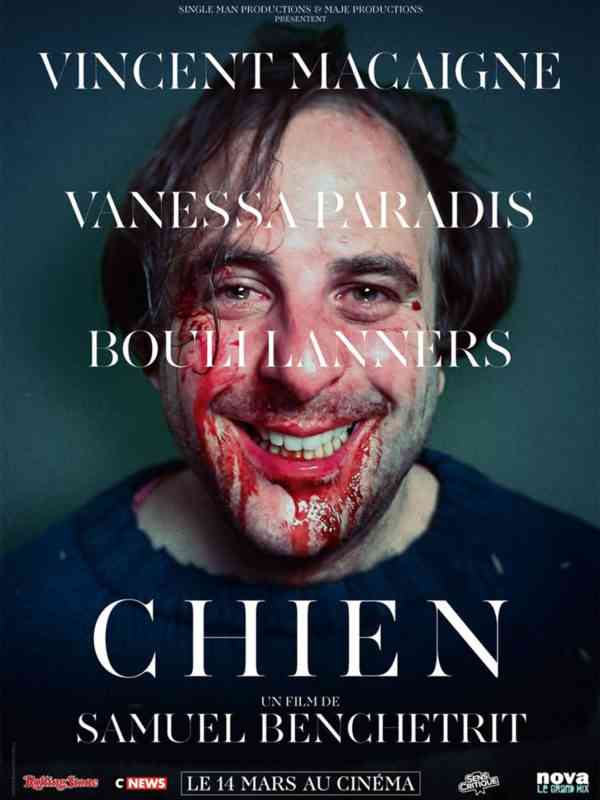

Pour son sixième film, qui narrait l’inexorable désagrégation sociale d’un homme paumé, Samuel Benchetrit adaptait son propre roman. Absurde, désopilant, cruel, Chien, porté par l’impeccable Vincent Macaigne, slalomait entre récit fabuliste et satire mordante. De Nietzsche à Hegel, de Gustave Kervern à Paul Thomas Anderson, Benchetrit brosse ici le portrait de ses inspirations éclectiques.

Propos recueillis par Ursula Michel

Après Asphalte et la banlieue, le spectateur est invité avec Chien à errer dans une France encore plus invisible médiatiquement, celle des zones industrielles et de la périphérie, que l’on arpente également dans Le Grand soir du duo Kervern-Delépine. Pourquoi choisir cet environnement apparemment déshumanisé qui évoque les paysages urbains chers à JG Ballard ?

Le livre se situait dans Paris mais je savais que je serais confronté à une sorte de violence. Comme je voulais inscrire le film dans l’univers de la fable, créer une dystopie, afin qu’on ne sache pas dans quelle ville on est, à quelle époque… Les décors m’aidaient à être hors du temps. Personnellement, j’aime bien ce qui est périphérique, cette espèce de zone un peu sans humanité, sans trottoir, où l’on circule en voiture. Concernant Le Grand soir, je ne l’ai pas vu mais avec Gustave on est un peu frères, on appartient à la même famille. Même si je n’avais pas vraiment d’influence pour le film, des choses de mon enfance sont apparues, j’ai grandi dans une cité. L’errance dans ces grands espaces et en même temps ce sentiment d’être dans des boîtes. Le personnage de Vincent Macaigne, Jacques Blanchot, va de boîte en boîte : sa maison, son travail, l’hôtel… Ces boites agissent comme des cages.

La musique semble un fil rouge pour vous. Au générique de Chien, apparaît un remerciement à Mohini Gesweiller. Pourquoi cette artiste ? Comment la musique s’insinue-t-elle dans votre écriture ?

Mohini est une très grande artiste et une amie intime qui a été très proche de moi pendant la fabrication du film. J’ai beaucoup écouté sa musique, bien que je ne connaisse pas très bien la musique électronique. Dans cette musique faite de machines, sa voix qui explose me fascine. Mon Jacques Blanchot est un peu comme un chanteur au milieu des machines, d’un seul coup on observe quelque chose de vivant. Quand on réalise un film, on a parfois l’impression d’être un musicien frustré. Ce rythme, cette musique qu’il faut imposer. Je pense à des musiques quand j’écris, puis à d’autres quand je prépare et en général, c’est souvent d’autres qui s’imposent à la fin du processus.

Pour Chien, j’avais imaginé un film très peu musical. Mais j’avais besoin d’un peu de lyrisme. J’aime l’idée d’inclure des musiques que les personnages pourraient écouter. J’écoutais depuis longtemps un album de Richard Parry, un type très surprenant qui officie dans Arcade Fire et fait parallèlement de la musique classique avec un quatuor à cordes. Je lui ai envoyé le film et il m’a donné des choses qui collaient très bien. Je monte le film pour la musique. Je n’écoute pas de musique pendant l’acte d’écriture car j’ai un rapport ouvrier à la littérature, mais sinon j’en écoute tout le temps. C’est la première chose que je fais quand je me réveille le matin. Bien qu’en vieillissant, je n’arrive plus à avoir de la musique en fond. Ça m’agace. Je n’aime pas diner chez des gens qui ont mis de la musique pour l’ambiance, ça m’énerve. J’ai envie d’écouter la musique pas juste l’entendre.

« Chez Kafka, l’idée de la métamorphose est formidable car le personnage qui se transforme en cafard ne se demande pas ce qui lui arrive mais s’inquiète de ce que les autres vont penser de sa condition. Le chien était le prétexte. »

Chiens, avec vincent macaigne, en salles depuis le 14 mars

Une relation maitre/esclave s’instaure entre les deux personnages de votre film, reprenant le schéma de la dialectique d’Hegel. Pourriez-vous expliciter cette étrange relation ?

Cette relation a beaucoup de significations. D’ailleurs je suis d’accord avec tous les avis ! Même ceux des gens qui ne supportent pas le film, à cause de sa violence ou de son côté brutal. Sur le tournage, je disais à Bouli Lanners « Tu es comme Jacques Blanchot. Tu n’as juste pas pris les mêmes chemins. Toi aussi tu as été quitté, toi aussi tu as perdu ton travail. Mais ça a développé chez toi une colère ». Je ne sais pas si Jacques Blanchot est soumis. Il se dit que les gens ne sont pas contre lui, il pense que ce qu’il subit dérive d’une bonne raison. C’est un rapport très animal, comme un chien qui ne questionne pas une punition qu’il reçoit. Il se dit juste qu’il a fait une connerie.

Et puis, j’ai compris quelque chose récemment. Dans le film, Jacques vouvoie son patron qui le tutoie, il vouvoie le dresseur qui le tutoie, et je me suis demandé à quel moment de nos vies ça arrivait cette segmentation. Les enfants tutoient spontanément. Quand j’étais ado, j’avais des patrons qui me tutoyaient et pour rien au monde je ne les aurais tutoyés. Je pense que Vincent a quelque chose d’adolescent, une naïveté. Il est encore libre, en colère, dans l’expérimentation. Alors que Bouli est empli de frustrations sexuelles, le mec a un drôle de rapport à l’amour, à la tendresse… Il y a un peu de tout cela dans leurs rapports.

Comment est née l’idée de la lente métamorphose psychique du héros en chien ? Cette transformation est-elle l’aboutissement de l’effacement social (marital, parental et professionnel) que subit le personnage ?

Je vais vous dire un truc très bizarre. Quand j’ai eu cette idée pour le roman, elle ne m’intéressait pas. On me parle beaucoup de chiens en ce moment, il y a déjà des titres d’articles (« Un film qui a du chien »), mais moi, je m’en fous. Chez Kafka, l’idée de la métamorphose est formidable car le personnage qui se transforme en cafard ne se demande pas ce qui lui arrive mais s’inquiète de ce que les autres vont penser de sa condition. Le chien était le prétexte.

Sur le plateau avec Vincent, on parlait plus des réfugiés, qu’on appelle les migrants même si je n’aime pas ce mot, que de la façon de faire le chien. Des conditions de l’exil d’un réfugié qui quitte forcément un amour, une famille, un emploi, une terre pour rejoindre un pays où il est affaibli, étranger et en plus critiqué et humilié. C’est tout ça qui nous animait. Pour les scènes de dressage, Vincent ne jouait pas le chien. Il jouait un homme faisant un chien. Le chien, c’est notre animal dressé par excellence. Nietzsche disait qu’un chien dressé, c’est un chien malade, handicapé. Je me suis fait imprimer cette phrase et je l’ai gardé tout le long du tournage.

avec anna mouglalis sur le tournage de j’ai toujours rêvé d’être un gangster en 2007 © Thibault Grabherr

« Pour l’instant, je ne suis pas prêt à adapter le livre d’un autre. J’aurais peur de le trahir, de le planter, de le décevoir, de ne pas être à la hauteur. »

Vous êtes l’auteur du roman Chien, le scénariste et le réalisateur de son adaptation. N’est-ce pas une position schizophrène ?

À la base, je n’ai pas voulu faire le film. Le livre est sorti quand je terminais Asphalte et mon producteur en a acheté les droits. Il me l’a proposé, j’ai accepté mais je n’ai pas relu le roman. J’ai adapté mes souvenirs du livre avec mon co-scénariste. Je n’essaie pas de jouer la carte de l’humilité, mais je n’ai pas un regard très admiratif sur mon propre travail. Sur ce film, je savais qu’il y avait des séquences inévitables, comme celle du dressage ou la première scène avec sa femme. On me disait : « Comment tu vas faire pour adapter ce truc ? » Moi, je savais ce que j’adaptais justement. Je n’ai pas écrit le livre en pensant à un film et j’ai très peu pensé au livre en faisant le film.

Pour l’instant, je ne suis pas prêt à adapter le livre d’un autre. J’aurais peur de le trahir, de le planter, de le décevoir, de ne pas être à la hauteur. En revanche, pourquoi pas laisser l’adaptation cinématographique d’un de mes livres à quelqu’un d’autre. Ça dépend qui. On m’a souvent demandé les droits de mes livres et je ne les ai jamais donnés pour l’instant. À chaque fois, ça ne me convenait pas. Ça changera peut-être… Si demain Paul Thomas Anderson m’appelait, je lui donnerais tout ce qu’il veut ! Mais il ne m’appelle pas !

Vous êtes plutôt écrivain ou réalisateur ?

C’est un plaisir différent et surtout une intimité différente. Dans les deux cas, il s’agit de la solitude : une réelle et une au milieu des autres. C’est toujours un rapport à l’intimité. En littérature, on se procure tout soi-même. Au cinéma, les gens s’emparent du scénario qui est un outil, transforment vos décors, vos personnages. Le bonheur, la tristesse ou la déception qui advient de cette collaboration sont collectifs. J’ai peut-être une préférence pour le cinéma parce qu’il est fait de littérature, qu’il donne une impression d’immortalité. J’aime les plateaux, les tournages. Mais j’aime les deux. Je suis tellement heureux de retrouver les livres…

« Ça aurait pu être une femme. C’est facile, et même plus facile que pour les hommes malheureusement, de trouver dans notre société l’humiliation, la blessure, les violences faites aux femmes. »

Même si votre film travaille plus sur la métaphore de l’animalisation que sur son aboutissement concret, Chien s’apparente à cette longue tradition cinématographique (et fabuliste) qui se plait à transfigurer des hommes en bêtes. Si quelques films mettent en scène des femmes métamorphosées en prédateurs, la plupart des cinéastes optent le plus souvent pour des représentations érotisées. Le héros de Chien aurait-il pu être une femme ?

Oui bien sûr ! Ça aurait pu être une femme. C’est facile, et même plus facile que pour les hommes malheureusement, de trouver dans notre société l’humiliation, la blessure, les violences faites aux femmes. Le personnage de Jacques, je l’ai écrit pour moi, c’est une sorte de double. Je sortais d’un épisode violent de ma vie… Sans cette dimension biographique, ça aurait pu être une chienne, mais je n’aurais pas appelé le film comme ça! De toute façon, j’ai l’impression que Jacques Blanchot échappe à toute sexualité. Il n’est ni un homme, ni une femme. Je le vois comme une sorte d’humain, un bipède qui s’est déjà marginalisé quand le film commence.

Aidez SEE à rester gratuit, sans pub et indépendant.

Tous nos T-shirts GEEK à partir de 13 euros

Découvrez les t-shirts BY SEE