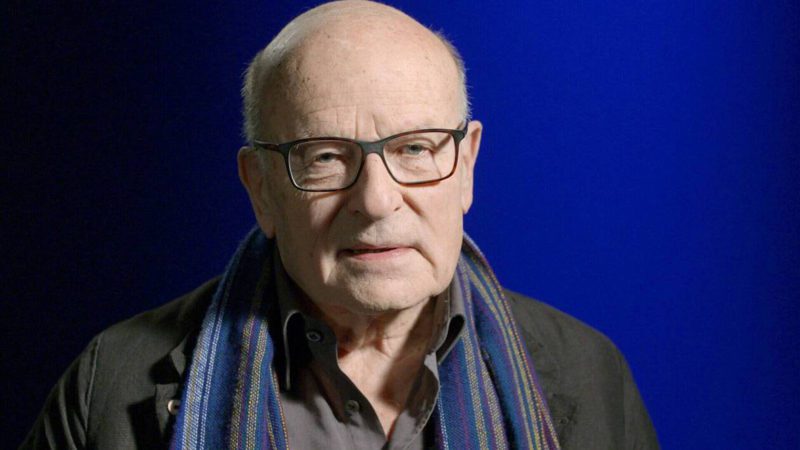

Jean-Pierre Marielle nous a quittés le 24 avril dernier, c’était un comédien fantastique, capable de tout jouer, du con au brave type, en passant par le psychopathe. Et un homme délicieux. Souvenirs.

Propos recueillis par Marc Godin

Je l’avais rencontré en 2007, à l’occasion de la promo de Faut que ça danse !, où il jouait le patriarche d’une tribu de loufdingues et dont le tournage avec Noémie Lvovsky avait été pour le moins houleux. J’aimais sa diction, sa gouaille, sa truculence, son grain de folie, son génie qui faisait de lui un monstre sacré, au même titre que Michel Simon, Michel Serrault, Jean Carmet ou son ami Jean Rochefort.

Il m’avait reçu chez lui, près du stade Roland Garros, au milieu de ses disques de jazz et de ses films préférés. Je me souviens encore de sa sublime voix caverneuse, de sa poignée de main franche, de son humour, de sa disponibilité et quand nous sommes passés aux choses sérieuses après une heure d’entretien : la dégustation d’une belle bouteille de Bourgogne, au beau milieu de l’après-midi.

En novembre 2007, vous êtes à l’affiche de Faut que ça danse !, Ce que mes yeux ont vu et vous jouez tous les soirs au théâtre La Chose et les mots. Qu’est-ce qui vous fait courir ?

Rien, je ne cours pas moi, je serais plutôt dans un fauteuil. C’est comme cela, c’est mon travail. Les acteurs n’arrêtent jamais, si jamais j’en avais marre… J’en avais marre à 20 ans, 30 ans. Quand on fait des choses qui ne vous intéressent pas vraiment, seulement pour manger, là c’est difficile. Maintenant, j’ai le choix et je fais des choses plus intéressantes. J’ai trouvé ma place sur le tard.

« J’ai tourné quatre films avec Joël Séria en éprouvant chaque fois la même admiration pour son amour des mots. »

Au milieu des années 70 ?

C’est cela, avec le théâtre Antoine quand je travaillais avec Delphine Seyrig, Jean Rochefort, Sami Frey, les pièces de Pinter.

Et au cinéma avec les films de Séria et de Tavernier.

Oui, c’est cela et plein d’autres choses. Je suis un acteur professionnel qui exerce sa profession.

Parlez-moi de Joël Séria.

Il est un peu oublié aujourd’hui, et c’est dommage. C’était un poète, un véritable auteur, comme Bertrand Blier. J’ai tourné quatre films avec lui en éprouvant chaque fois la même admiration pour son amour des mots. Pouvoir déclamer, comme dans Les Galettes de Pont-Aven : « Ah ! Ce cul, ce cul ! » C’était admirable…

Vous n’avez jamais été un chouchou des réalisateurs de la Nouvelle Vague ?

Je ne devais pas avoir le physique qu’il fallait, je ne faisais pas partie de leur famille. Peut-être parce que j’avais tourné au côté de Fernandel ! J’ai travaillé avec la génération qui a suivi – Bertrand Tavernier, Bertrand Blier, Alain Corneau – des gens qui ne méprisaient pas systématiquement le cinéma des années 50.

« Vous savez, quand cela se passe dans le bonheur et les embrassades, on fait souvent des navets. »

Comment cela s’est-il passé sur Faut que ça danse ?

C’est un très beau scénario, original, bien écrit. J’ai eu des heurts avec la réalisatrice Noémie Lvovsky, un ou deux, assez violents. Mais vous savez, quand cela se passe dans le bonheur et les embrassades, on fait souvent des navets.

Et là, ce n’en est pas un. C’est un très beau film. Et nos tensions ont servi le film, nos heurts ont été bénéfiques. La réalisatrice a écrit dans le dossier de presse des choses très justes sur moi : « Marielle est à la fois très attentif à ses partenaires et très solitaire. Je me rends compte aujourd’hui que sa façon de travailler pour ce film ressemble au personnage de Salomon : en résistance. Marielle résistait à ce que l’on parle du personnage, à ce que l’on lise, que l’on répète… Il était dans cet état de rêverie concentrée Il parle souvent de l’imagination des acteurs. Pour lui, c’est le premier outil. Ne pas trop parler avec le metteur en scène, ne pas trop réfléchir au personnage, ne pas analyser, a été pour lui un moyen de préserver son imagination. »

Quand j’ai lu ce texte, j’ai appris des choses sur moi. En tout cas, je voulais la surprendre, que les choses viennent de moi, qu’il n’y ait pas de conception imposée. Je suis obéissant, mais il y a des zones qui ne regardent pas le metteur en scène. A chaque fois que l’on a essayé de m’imposer quelque chose et que j’ai suivi cette voie, je me suis trompé. C’est comme cela… Quand on impose quelque chose à l’acteur, on bloque son imagination. Ce n’est plus la peine de prendre un acteur. J’écoute les directives, mais on ne peut rien m’imposer.

Aidez SEE à rester gratuit, sans pub et indépendant.

TOUS NOS T-SHIRTS OLD SCHOOL à partir de 13 euros

Découvrez les t-shirts BY SEEVous pouvez quitter le plateau ?

Non, je ne fais pas de colères, je me ferme. Au cinéma, les répétitions ne servent à rien. Les indications du réalisateur se superposent. Lors de la première prise, l’acteur pense tellement à tout ce qui lui a été rabâché qu’il en devient mécanique. Impossible de travailler de cette manière…

J’ai l’impression que Salomon, votre personnage, est la synthèse de ce que vous êtes au cinéma : d’un côté le séducteur, hâbleur, flamboyant, des films de Joël Séria, et l’acteur plus grave, profond, que l’on connaît depuis les années 90.

Probablement. Quand j’étais jeune, on me faisait jouer des personnages un peu flamboyants, comme vous dîtes. Je pense qu’avec l’âge, j’ai un peu basculé dans la gravité, c’est normal.

Vous dansez dans le film. Vous avez eu un coach ?

Non, cela s’est fait comme cela. J’improvise, ça vient ou ça ne vient pas.

« Je dois être Commandeur des arts et des lettres, mais ça, on ne peut pas le refuser. Ce serait trop prétentieux. On y va, on boit un coup avec les copains. »

Le film est une comédie, mais les thèmes – la mort, la maladie, la filiation, l’oubli – sont très graves.

Oui, mais pour un acteur, c’est formidable.

Votre couple avec Sabine Azéma fonctionne très bien.

Ah Sabine ! Ca collait bien. Mais ça collait bien aussi avec Valérie Bruni-Tedeschi, Bulle Ogier, Arié Elmaleh ou Bakary Sangaré que je ne connaissais pas. La réalisatrice a choisi des gens de la même famille, c’était harmonieux. C’est très important car il y a des acteurs avec lesquels l’on ne peut pas jouer. Je ne vous donnerai pas de nom (rires). C’est comme une amitié, on le ressent immédiatement. Et quel bonheur de jouer pour une scène avec ce génie de Daniel Emilfork, que j’admire depuis toujours, où Tsilla Chelton, avec qui j’avais joué Ionesco au théâtre de la Huchette.

Vous n’avez jamais été récompensé par les César ?

Je ne sais pas…

Allez ! En tout cas, je ne vois pas de statuette chez vous.

Je n’y crois pas.

On ne peut pas dire un tel est meilleur acteur que tel autre ?

Qui dirait cela ?

Les professionnels de la profession.

(Pause). C’est bizarre, non ? Je dois être Commandeur des arts et des lettres, mais ça, on ne peut pas le refuser. Ce serait trop prétentieux. On y va, on boit un coup avec les copains.

Parlez-nous de Da Vinci Code.

C’est bien parce que je n’y fais presque rien. J’aimais bien le metteur en scène, un homme délicieux qui était client de ce que je faisais, on a tourné à Londres. Très agréable vraiment. Nous avions un chauffeur magnifique qui ressemblait à Charles Laughton. Il pesait dans les 130 kilos, marchait en dansant et conduisait sa Mercedes avec deux doigts. Un homme incroyable…

Contrairement à Bernard Blier ou à Philippe Noiret, vous n’avez pas fait beaucoup de films étrangers.

Je suis un acteur hexagonal, moi, je suis un acteur de chef-lieu de canton. Je n’ai jamais été très demandé en dehors de la région parisienne et de la Bourgogne (rires).

Pourquoi la Bourgogne ?

J’ai une maison là-bas et il y a du bon vin. Vous voulez goûter du bon vin, vous allez me dire ce que vous en pensez. (Il va chercher une bouteille, remplit généreusement deux verres).

Ca, c’est du vin !

MARIELLE EN 7 DATES

1932 Naissance à Paris

1954 Conservatoire avec Belmondo, Rochefort, Cremer, Girardot

1972 Les Poissons rouges de Jean Anouilh.

1974 Les Galettes de Pont-Aven de Joël Séria

1976 Calmos de Bertrand Blier

1991 Tous les matins du monde d’Alain Corneau

1996 Les Grands ducs de Patrice Leconte

2019 Mort à l’âge de 87 ans