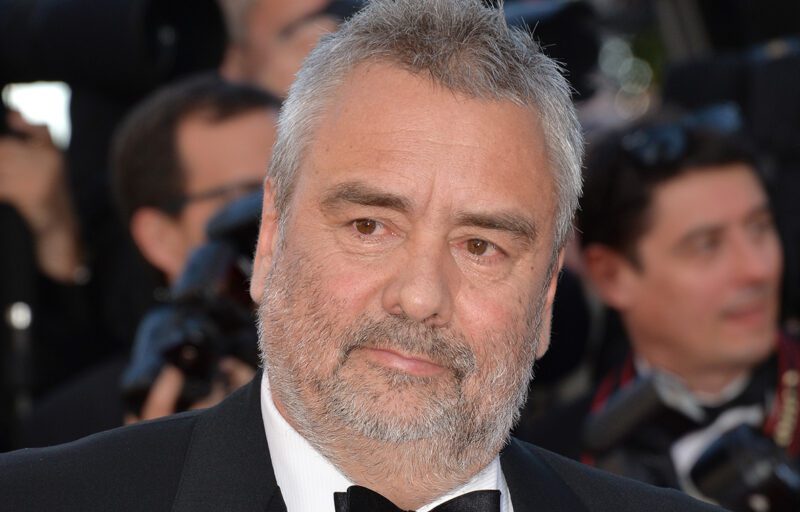

Pour cette grande interview de SEE, le double oscarisé Claude Lelouch a accepté de nous recevoir dans son antre des Films 13. C’est sans langue de bois qu’il revient sur ses 50 ans de carrière, La Nouvelle Vague, Gérard Lanvin, François Truffaut... Entretien croustillant avec un cinéaste plus que cinéphile.

Propos recueillis par Sylvain Monier

Rendez-vous pris avec Claude Lelouch de bon matin à son QG. Le Club 13 de l’avenue Hoche (8e arrondissement de Paris). Il nous reçoit dans son bureau dans lequel trônent appareils photos, caméras et une multitude de claps de ses divers films. Il porte un polo Lacoste noir avec le col relevé façon « d’jeuns ». Les risques, ça le connaît ! Lui qui a connu, en cinquante ans de carrière, les succès, les bides, la fortune, la banqueroute, l’admiration et le mépris aussi.

À son âge, il avoue jouer les prolongations et entend signer trois films qu’il a entrepris de financer, en partie, grâce à la Chine. « Ce n’est pas évident de financer des films aujourd’hui. Pendant longtemps, j’ai voyagé en première classe, en ce moment, c’est plutôt la classe éco. Mais c’est peut-être ma chance finalement… ». On se souvient alors de Prince lors des American Awards en 1986. Lorsqu’avec l’album Purple Rain, il rafla tout. Au micro en guise de remerciements, il eut ces mots : « Sans risque, la vie ne vaut pas la peine d’être vécue. »

Avec quels types de caméras travaillez-vous en ce moment ?

La C300 et la C500 de chez Canon. Des caméras extrêmement légères et performantes qui me permettent d’aller encore plus loin dans mon travail avec les acteurs. J’ai aussi une paire de lunettes avec une petite caméra intégrée. Les acteurs ignorent que je les filme quand je les porte. J’aime bien l’idée. Mon côté reporter sans doute.

« Quand mon père m’a offert une caméra, j’ai parcouru le monde et, en 1957, j’ai été l’un des premiers à ramener des images d’Union soviétique, cela a donné Quand le rideau se lève. »

D’autant que c’est comme cela que vous avez démarré votre carrière en tant que documentariste, n’est-ce pas ?

Oui, j’ai fait des études lamentables, mais j’avais la passion de la photo. Et quand mon père m’a offert une caméra, j’ai parcouru le monde et, en 1957, j’ai été l’un des premiers à ramener des images d’Union soviétique, cela a donné Quand le rideau se lève. La même année, je suis allé aux États-Unis. Je voulais comprendre ce qui divisait le monde à l’époque. C’est drôle, parce que si on m’avait dit que cinquante ans plus tard, Moscou serait devenu New York et vice-versa, je n’y aurais pas cru.

C’est-à-dire ?

Aujourd’hui à Moscou, tout est autorisé : il y a des putes, des casinos, on peut fumer, boire, se droguer, il y a la mafia… À New York en revanche, on ne peut plus rien faire. Même regarder les filles, c’est devenu quasi prohibé. Finalement le communisme a inventé la liberté et le capitalisme tous les interdits. Moscou est devenu Vegas et New York Lourdes…

C’est également au cours de ce voyage en Russie que vous découvrez un film qui va agir sur vous comme une révélation : Quand passent les cigognes de Mikhaïl Kalatozov…

C’est effectivement le film qui m’a donné l’envie d’être metteur en scène. J’ai beaucoup d’admiration pour des grands comme Orson Welles par exemple, mais comparé à Kalatozov, il n’y a pas photo selon moi. Ce film m’a appris tout ce qu’on pouvait faire avec une caméra et, surtout, qu’elle était un personnage à part entière d’un film.

Ces amours-là n’a pas reçu le succès escompté. Comment l’avez-vous vécu ?

Mal, forcément, d’autant que c’est un film très personnel. Il raconte l’histoire de mes parents. Comment ils se sont connus dans un cinéma et comment, durant l’Occupation, ma mère et moi nous nous cachions également dans un cinéma pour éviter les rafles…

« Tout a un prix dans la vie, et quand je parle de prix, c’est au sens le plus large du terme. Pour moi, la connerie, c’est celui qui fait passer l’argent en premier, celui-là est définitivement con. »

Votre père est juif et par amour, votre mère, catholique à l’origine, s’est convertie au judaïsme. Quel en a été l’impact sur votre vie ?

Cela a été la grande chance de ma vie, puisque ça m’a appris la tolérance. Aujourd’hui je suis aussi à l’aise dans une mosquée, que dans une église ou une synagogue. Le fait est que je crois en tout ce que je ne connais pas. Ma philosophie est la suivante : à court terme, on a ce que l’on mérite et ce que l’on acquiert à long terme, c’était pour notre bien. Tout a un prix dans la vie, et quand je parle de prix, c’est au sens le plus large du terme. Pour moi, la connerie, c’est celui qui fait passer l’argent en premier, celui-là est définitivement con. La vie est un jeu et il ne faut pas la prendre au sérieux. Elle est un champ de course extraordinaire dont les obstacles sont les meilleurs des divertissements. Il vaut mieux avoir des ennuis que de s’ennuyer et je pense que mes films racontent tout cela.

Après cette expérience de documentariste, vous signez votre premier long-métrage trois ans après : Le Propre de L’Homme qui est un échec critique et public… Comment le vivez-vous ?

J’ai fait avec ce film tout ce qu’il ne fallait pas faire. C’est d’ailleurs avec cette première expérience que les Cahiers du Cinéma écriront : « Claude Lelouch, retenez bien ce nom car jamais vous en entendrez parler ». En plus, mon père est mort peu après avoir assisté à la projection. J’étais au fond du trou.

Qui avait écrit cela ?

Je ne sais pas. Il s’agissait d’une brève dans une colonne.

Tricard pour le septième art, vous tournez alors des Scopitones, l’ancêtre du clip. Que vous a apporté cette expérience ?

Cela m’a sauvé la vie, m’a permis de payer mes dettes et m’a surtout appris la force de la musique dans un film. Et puis autre avantage : je me suis lié d’amitié avec certaines personnalités que l’on appelait, à l’époque, la « génération yéyé ».

Vous rebondissez cependant en 1962 avec L’Amour avec des si qui tape dans l’œil de Bergman. Pouvez-vous nous en dire plus ?

C’est un film que j’ai tourné en deux semaines et qui a connu un petit succès en Suède. Bergman aimait beaucoup ce film. Et d’ailleurs Roman de gare mon avant-dernier film est un remake de L’Amour avec des si.

« Au moment de Roman de gare, j’étais fatigué de constater que les gens ne voyaient plus mes films. J’étais effectivement dans une humeur revancharde un peu comme à l’époque de L’Amour avec des si. »

Entre L’amour avec des si et cinquante après Roman de gare, vous étiez dans le même état d’esprit ?

Oui. Parce qu’au moment de Roman de gare, j’étais fatigué de constater que les gens ne voyaient plus mes films. J’étais effectivement dans une humeur revancharde un peu comme à l’époque de L’Amour avec des si. C’est d’ailleurs pour cela que j’ai utilisé un pseudo, celui de mon meilleur ami. L’idée était de faire comme Romain Gary lorsqu’il s’est fait passer pour Émile Ajar sur La Vie devant soi, comme une quête de régénérescence.

Après L’Amour avec des si vous acceptez un film de commande, La Femme spectacle dont vous avez honte aujourd’hui. Pourquoi ?

Ce film est le pire de ma carrière car j’ai trahi deux choses que j’aimais le plus au monde : le cinéma et les femmes. C’est Pierre Braunberger, producteur et ami, qui m’avait demandé de le faire. Par la suite j’ai fait un film de potes, Une fille et des fusils qui a plutôt bien marché auprès du public. J’ai alors voulu faire une suite, Les grands moments, qui s’est totalement planté.

Au petit matin, je me gare près de la plage et j’aperçois près de la rive une femme avec des enfants. La lumière était magnifique ce matin-là. Et c’est à ce moment précis que l’idée m’est venue de faire Un Homme et une Femme.

Un homme et une femme, 1966, deux Oscars et la Palme d’Or à Cannes

Vous êtes au plus bas. Vous retournez au documentaire, et en 1966 vous réalisez Un homme et une femme. Comment avez-vous eu l’idée de cette histoire ?

Un soir, assez déprimé, je prends ma voiture et je trace la route vers Deauville. Au petit matin, je me gare près de la plage et j’aperçois près de la rive une femme avec des enfants. La lumière était magnifique ce matin-là. Et c’est à ce moment précis que l’idée m’est venue de faire Un Homme et une Femme.

Palme d’or à Cannes en 1966, Oscar du meilleur film étranger en 1967. En quoi ce succès planétaire va-t-il changer votre vie ?

À partir de cet instant, je dirai que les choses sont devenues simples et plus compliquées à la fois…

« C’est gentil, mais je ne fais pas partie de La Nouvelle Vague. Un homme et une femme est tout sauf chiant contrairement aux films de La Nouvelle Vague. »

Quels sont vos rapports avec La Nouvelle Vague à la suite d’Un homme et une femme ?

François Truffaut vient me voir et me dit : « J’ai beaucoup aimé ton film et j’aimerais faire un article dans Les Cahiers pour expliquer que tu es l’enfant de La Nouvelle Vague qui a le mieux réussi. » Je lui réponds : « C’est gentil, mais je ne fais pas partie de La Nouvelle Vague. Un homme et une femme est tout sauf chiant contrairement aux films de La Nouvelle Vague. » Truffaut a pensé que j’avais la grosse tête et mon film s’est fait descendre par les Cahiers quelques semaines plus tard.

Vous n’étiez pas client de La Nouvelle Vague ?

J’ai toujours eu de l’admiration pour Jean-Luc Godard, pour moi La Nouvelle Vague, c’est lui. C’est lui, point final. Jean-Luc avait des couilles et je lui tire mon chapeau. Les autres n’étaient que des suiveurs qui massacraient Duvivier ou Clouzot alors que ces cinéastes-là sont aujourd’hui plus regardables que ceux de La Nouvelle Vague…

Et François Truffaut ?

Il a fait des films de tradition formidables dans la lignée de René Clair ou Jean Renoir mais Truffaut,

ce n’est pas La Nouvelle Vague, désolé. Il n’y a rien de révolutionnaire dans sa manière de filmer.

Avoir refusé cet adoubement explique-t-il vos rapports difficiles avec la critique ?

Si j’avais été pragmatique, probablement qu’aujourd’hui j’aurais été un héros de La Nouvelle Vague et il est probable que la critique me verrait d’un autre œil. J’ai refusé de rentrer dans une famille et je le paye encore aujourd’hui.

« Un réalisateur doit travailler avec des techniciens qui sont souvent payés au SMIC, et des stars millionnaires, comment voulez-vous être de droite ou de gauche quand vous devez tout faire, pour que tout ce monde-là travaille de concert et en harmonie ? »

On vous a, peu ou prou, collé une image de cinéaste de droite… Vous confirmez ?

Pas du tout. Je ne suis ni à droite, ni à gauche. Politiquement, j’ai toujours été au centre. Un réalisateur doit travailler avec des techniciens qui sont souvent payés au SMIC, et des stars millionnaires, comment voulez-vous être de droite ou de gauche quand vous devez tout faire, pour que tout ce monde-là travaille de concert et en harmonie ? Je vous l’ai dit, je pense que celui qui fait passer l’argent en premier est, selon moi, l’incarnation de la connerie, donc je ne peux pas être de droite. Le fait est que dans ces années-là, quand vous affirmiez ne pas être de gauche, vous passiez très vite pour un type de droite, voire d’extrême droite.

Après Un homme et une femme vous enchaînez avec Vivre pour vivre et Un homme qui me plaît, deux films un peu jumeaux qui traitent d’amours adultérines…

Je vivais une relation cachée avec Annie Girardot. Nous étions engagés chacun de notre côté. La scène finale d’Un homme qui me plaît quand elle attend que Belmondo sorte de l’avion. Et bien le mec qui ne sort pas de l’avion, c’est moi…

Quels ont été vos rapports avec Yves Montand sur Vivre pour vivre ?

Montand travaillait avec moi le jour et prenait des instructions avec Simone Signoret le soir. Si bien que je me trouvais à diriger deux acteurs à la fois : lui et Simone. Compliqué…

En 1971, vous découvrez la camera mm et vous tournez un film de potes Smic, Smac, Smoc, qui n’était pas appelé à sortir en salles…

Effectivement, je découvre cette caméra portable avec le son et je décide de faire des essais avec des copains à La Ciotat. Ce film c’est un peu le brouillon de L’aventure c’est l’aventure.

« J’ai décidé de faire un film où il y aurait tout et son contraire. Avec comme héros des gangsters qui ont comme seule ambition, le fric – des cons donc – le tout avec un mélange de politique… Soit un film, somme toute, assez libertaire et totalement récréatif. »

Dans quel état d’esprit êtes-vous au moment de L’aventure c’est l’aventure ?

Après toutes ces années de folie, de hauts, de bas, j’entendais à mon propos tout et son contraire. Pour les uns j’étais la honte du métier, pour les autres j’étais Victor Hugo (rires.) J’ai décidé de faire un film où il y aurait tout et son contraire. Avec comme héros des gangsters qui ont comme seule ambition, le fric – des cons donc – le tout avec un mélange de politique… Soit un film, somme toute, assez libertaire et totalement récréatif.

À partir de là vous avez le feu sacré. Tous vos films marchent : La Bonne Année, Mariage, Le Bon et les Méchants, Le Chat et la Souris, Toute une vie… Mais ce dernier, en 1974, se fait siffler à Cannes pendant une heure et demie. Pourquoi ?

À un moment du film, j’explique que pour moi, Staline, Mao et Hitler c’est la même chose. Quelque temps auparavant, Godard avait sorti La Chinoise. Reste que j’aime ce film qui a d’ailleurs bien marché aux États-Unis. Barbra Streisand en avait acheté les droits pour en faire un remake d’ailleurs.

Cette fin de décennie 70 est plus compliquée cependant…

En 1977, je tente une expérience américaine avec Un autre homme, une autre chance, avec United Artist mais une majorité de fonds français car je tenais à avoir le final cut. C’était Un homme et une femme transposé en western. Mais les fans de western n’aiment pas les histoires d’amour et vice-versa. Puis je me lance dans la production de Molière d’Ariane Mnouchkine, et on va mettre 30 ans à la rentabiliser… C’est à ce moment-là que j’envisage de signer mon dernier film comme un feu d’artifice. Ce sera Les Uns et les Autres qui, là aussi, sera mal reçu à Cannes mais qui deviendra un succès planétaire.

Vous en êtes où avec les critiques aujourd’hui ?

Ils ne savent pas comment me prendre. Ils sont perdus. Le fait que j’ai fait tant de films qui vieillissent plutôt bien les perturbe. Je pense qu’ils ont un a priori négatif quand il rentre dans la salle dont ils ont du mal à se débarrasser pendant la projection.

« Altman a dit qu’il n’aurait pas fait Short Cuts sans Les Uns et les Autres. Kubrick adorait La Bonne Année. Il y a aussi Sydney Pollack, William Friedkin, Steven Soderbergh, Mike Nichols ou encore Inàrritu qui m’ont fait savoir qu’ils aimaient mon cinéma… »

Pourtant vous êtes plutôt respecté par vos pairs non ?

Oui ; Altman a dit qu’il n’aurait pas fait Short Cuts sans Les Uns et les Autres. Kubrick adorait La Bonne Année. Il y a aussi Sydney Pollack, William Friedkin, Steven Soderbergh, Mike Nichols ou encore Inàrritu qui m’ont fait savoir qu’ils aimaient mon cinéma… Je pense que la critique a encore les deux pieds dans La Nouvelle Vague. Ce doit être cela la cause de leurs réticences vis-à-vis de moi.

Qu’avez-vous apprécié au cinéma dernièrement ?

Je trouve que Stéphane Brizé écrit bien et aborde des sujets culottés. J’ai beaucoup aimé le film iranien La Séparation ; je le trouve vraiment au-dessus de la mêlée. Il y a aussi À Perdre La Raison de Joachim Lafosse ou La Guerre Est Déclarée de Valérie Donzelli. Ce sont des films qui ont des couilles, qui prennent des risques. J’en veux aux metteurs en scène qui font des films de producteur parce qu’ils ne défendent pas le cinéma selon moi. Le cinéma doit prendre des risques contrairement à la télé.

À propos de télé, êtes-vous client des séries ?

Non, c’est une insulte faite au cinéma selon moi. Elles sont toutes éclairées et filmées de la même façon. Les réalisateurs sont interchangeables… Ce n’est pas du tout mon truc !

Et la téléréalité ?

Ce n’est pas ce que la télé a fait de pire. Si on avait tiré ce concept vers le haut ça aurait pu être formidable. Le drame, c’est qu’on a tiré tout ça vers le bas et d’un truc qui aurait pu être fabuleux, c’est devenu ce que c’est…

Jean-Paul Belmondo dans Itinéraire d’un enfant gâté, 1988

Revenons à votre parcours. Les années quatre-vingt vont être généreuses avec vous avec notamment deux films marquants : Partir, Revenir et Itinéraire d’Un Enfant Gâté. Quel souvenir de cette époque ?

Partir Revenir est un hommage au Corbeau de Clouzot. C’est l’un de mes films préférés. Quant à Itinéraire…, ce film correspond à une époque étrange de ma vie. J’étais dans la cinquantaine et j’étais déprimé. Je pensais que tous les gens qui gravitaient autour de moi étaient des flagorneurs hypocrites qui m’aimaient pour de mauvaises raisons. J’avais envie de me suicider… Alors comme en 1965, j’ai pris ma voiture et j’ai tracé la route. Je me suis arrêté à Fontainebleau dans un café et j’ai écrit ce film. Puis j’ai appelé Belmondo qui commençait à décliner commercialement et je lui ai dit : « Avec ce film, on peut battre deux records : le film qui fera le moins d’entrées et le film qui recevra les pires critiques ! »

Godard m’avait envoyé un mot pour me dire à quel point il avait aimé Il y a des jours et des lunes.

Fort de ce succès, vous enchaînez là encore avec deux films jumeaux emprunts de mysticisme : Il y a Des Jours et Des Lunes et La Belle Histoire. Comment jugez-vous ces films avec le recul ?

Godard, à l’époque, m’avait envoyé un mot pour me dire à quel point il avait aimé Il y a des jours… Quant à La Belle Histoire, c’était un film ambitieux dans lequel j’ai voulu mettre en avant tout ce que j’avais au fond du cœur et ça a pu en déconcerter certains… Avec le temps, c’est devenu un film culte, beaucoup de gens m’en parlent encore. Le fait est, qu’un jour, alors que je faisais une Master Class à Los Angeles, une femme m’a avoué que La Belle Histoire l’avait empêchée de se suicider. Rien que pour cela, je suis fier de ce film.

« J’avais du mal à financer ce film, et j’ai dit oui à France Télécom. Lanvin l’a très mal pris sur le mode : « Je ne suis pas là pour faire de la pub ! » et l’on s’est fâché… Il s’est un peu pris pour Lino Ventura, il a voulu faire la morale… »

Que s’est-il passé avec Gérard Lanvin sur La Belle Histoire ?

Une bête histoire de placement de produit. À l’époque il y avait les téléphones bi-bop, vous savez ces saloperies qui ne marchaient jamais ! Bon, bref ; j’avais du mal à financer ce film, et j’ai dit oui à France Télécom. Lanvin l’a très mal pris sur le mode : « Je ne suis pas là pour faire de la pub ! » et l’on s’est fâché… Il s’est un peu pris pour Lino Ventura, il a voulu faire la morale…

Autre gros succès de cette décennie : Tout ça pour ça qui évoquait pourtant un sujet peu fédérateur, l’échangisme…

À cette époque, mon mariage avec Marie-Sophie L. battait de l’aile et tous les deux, on voulait à tout prix sauver cette relation. Et oui, je pense que le libertinage peut sauver un amour. Je connais beaucoup de couples qui ont su préserver leur mariage grâce à cela. Je n’ai jamais établi de ligne de démarcation entre mes films et ma vie privée.

Avez-vous été un jour célibataire ?

Non. Ma vie sentimentale a été plutôt un fondu enchaîné. Chaque femme a été le faire-valoir de la prochaine. Il y a un côté positif

et négatif chez les femmes comme au cinéma. Je ne regrette aucune de mes aventures puisqu’elles m’ont toutes fait grandir.

Le sexe, c’est important pour vous ?

Bien sûr, c’est un exutoire formidable ! Cela vous évite de devenir fou.

Vous terminez les années quatre-vingt-dix, sur une note très sombre avec Hasards ou coïncidences…

Oui, je reprends la trame d’Un homme et une femme dont l’héroïne perdait son mari à part que là, elle perd non seulement l’homme de sa vie mais également son enfant. Avec ce film, je voulais savoir si on pouvait se reconstruire après un tel drame. La question étant : est-ce que le pire peut être créatif ou nous conduit forcément vers la mort ? Je pense personnellement que si on parvient à sortir du pire, on mérite de vivre.

Les années 2000 seront moins florissantes. Vous entamez une traversée de désert. Pourquoi selon vous ?

J’ai l’impression que le public s’est fatigué de moi. Que mes films à ce moment-là étaient, selon lui, un film de Lelouch parmi d’autres. Il y a eu un petit sursaut avec Roman de gare mais bon… J’attends une fenêtre météo favorable. Je vais faire ces trois films et on verra si mon sixième sens est encore bon. Je le sens bien grâce au public qui m’écrit ou me téléphone. Je suis actuellement l’objet d’hommages dans les festivals. À 75 ans, c’est le moment des prolongations et des tirs au but. Et dans un match, ce sont les moments les plus passionnants.

clouzot et kubrick, fans !

Bête noire de certains critiques ciné parfois justement et injustement, Claude Lelouch peut néanmoins se targuer d’avoir, à son actif, deux fans de choix.

Henri-Georges Clouzot

« C’était, avec Abel Gance et Kalatozov, le cinéaste que j’admirais le plus. Dans les années 70, il m’appelle et me demande un stage d’observation sur l’un de mes tournages. Je suis tombé de ma chaise… Mais le fait est que Clouzot n’était pas tendre avec ses comédiens. Aussi, comme il aimait ma direction d’acteur, il voulait constater comment je m’y prenais. Et voilà le grand Clouzot, sur le plateau de l’un de mes films, qui prend des notes, sans un mot. J’étais gêné et intimidé… Un jour, la costumière me dit qu’elle a oublié une perruque. Je la rassure en lui disant : « Ce n’est pas grave… » Et Clouzot de péter les plombs. Il se met à l’engueuler sur le mode : « Comment ! C’est inadmissible ! Alors que tous les acteurs sont prêts ! etc. » À ce moment-là, on s’est tous mit à le regarder interloqués. Henri-Georges Clouzot s’est alors barré et on ne l’a plus jamais revu… »

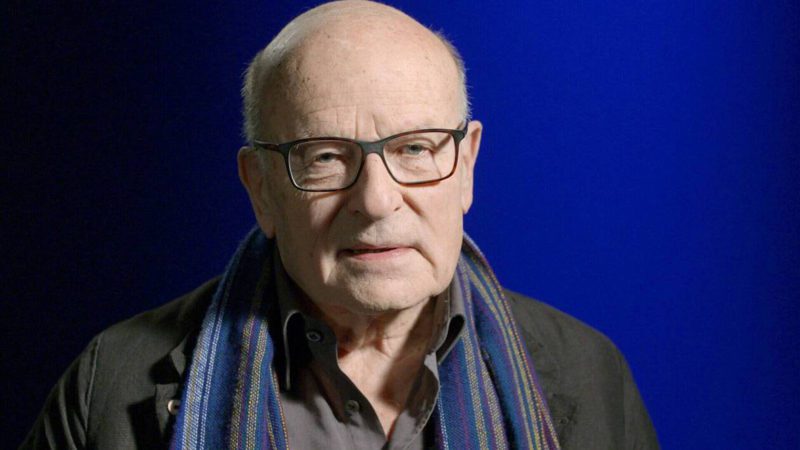

Stanley Kubrick

Le cinéaste control freak voulait utiliser le Club 13 pour les projections de presse de Barry Lyndon en 1975. « Il m’appelle et s’enquiert du nombre de places dans la salle, des mesures de l’écran et avant de me quitter, il me dit : « Vous savez, La Bonne Année est l’un de mes films préférés. Je le montre à mes acteurs avant chaque tournage que j’entreprends. » Par la suite, j’ai appris par Sydney Pollack que Nicole Kidman et Tom Cruise avait eux aussi regardé La Bonne Année avant le tournage de Eyes Wide Shut…»

Stanley Kubrick en 1949 avec son appareil photo Leica

La bonne année, 1973, de Claude Lelouch avec Françoise Fabian et Lino Ventura