Photo de couverture © Carole Bethuel – Mandarin Production – Foz

See Mag a rencontré François Ozon et André Dussollier pour Tout s’est bien passé, en salle le 22 septembre. Ce film digne, dur, plein d’humour, est l’adaptation du livre autobiographique d’Emmanuèle Bernheim, qui fut une amie proche de François Ozon. L’histoire suit le combat de deux sœurs (Sophie Marceau, Géraldine Pailhas) pour aider leur père à mourir dans la dignité. Dans le rôle d’un père aussi insupportable que bouleversant, André Dussollier est magistral. Le comédien et son metteur en scène nous livrent leurs impressions.

Par Grégory Marouzé

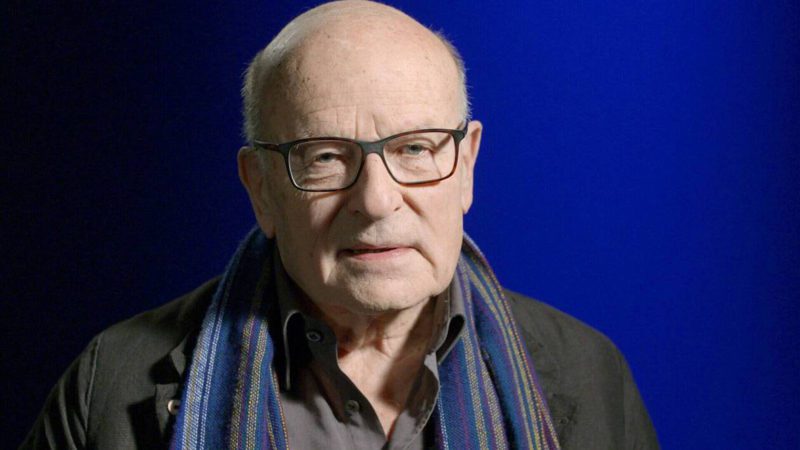

André Dussollier, qu’est-ce qui vous a fait accepter le rôle d’André Bernheim? Vous a-t-il permis d’aborder un rôle que vous n’aviez pu explorer dans votre parcours de comédien?

André Dussollier : Il me reste encore beaucoup de rôles que j’aimerais explorer. Moi je suis un fanatique des faits divers et je vois, et vous en êtes témoins aussi, comment des personnages aux physiques, apparences, personnalités lisses, révèlent des monstruosités incroyables.

J’ai vu un film de Steve McQueen qui s’intitule Shame, où un personnage est addict au sexe. Je trouve que, parfois, les scénaristes se cassent la tête pour faire rebondir l’histoire, aller chercher des coups de théâtre, mais je trouve que le plus inspirant c’est la psychologie, quand on creuse un personnage, quand on va à l’intérieur. Dans Shame, c’était un peu ça.

A un moment, Michael Fassbender court dans la rue, pour échapper à cette espèce de névrose qu’il a. Il court, il court, et on se dit que va-t-il faire? Que va-t’il se passer ? Il arrive au bout du carrefour, au bout de sa course, et il ne se passe rien ! Mais ça correspondait bien à l’état dans lequel il pouvait se trouver. Je trouve que plus on puise dans la psychologie d’un personnage, plus on est fasciné, attiré. On est curieux de ce qu’il peut faire, de son comportement. Et ça peut faire une histoire en soi.

Pour répondre à votre question, je pense qu’il y a encore beaucoup de personnages que j’aimerais ou que j’aurais aimé explorer, mais il y a plus de comédiens que de rôles. Donc, au début, c’est assez logique que l’on vous propose des rôles qui soient proches de votre personnalité. Et puis, petit à petit, j’ai essayé de montrer que j’avais envie de me balader, de faire des choses un peu différentes.

Du coup, l’éventail s’est ouvert. Alors, c’est un peu dommage, mais c’est maintenant que l’on me propose d’escalader la montagne (rires) alors que la plupart du temps, je me suis déplacé de la chaise au canapé, dans mes rôles, dans les situations. Mais tant pis : ce qui est à prendre est bon à prendre.

« Au début, j’ai commencé sur la voie des auteurs, avec Truffaut, Rohmer, Rivette, Resnais… avec des personnages faisant partie de leur univers. »

André Bernheim correspond à mon plaisir de jouer des personnages différents. Il y en a un qui vient de nous quitter, Belmondo, qui m’a illuminé comme beaucoup de français, dans les années 60, quand je ne pensais même pas encore être comédien.

Mais j’aimais beaucoup le théâtre, je le pratiquais, et je voyais cet homme d’une grande liberté dans sa façon d’être, dans sa façon de jouer. Quel personnage incroyable, Belmondo ! On le voit dans toutes les situations, dans le cinéma d’auteur avec Godard, ou dans des films plus grand public. J’aimais bien ce style-là !

Au début, j’ai commencé sur la voie des auteurs, avec Truffaut, Rohmer, Rivette, Resnais… avec des personnages faisant partie de leur univers. Et après, avec Trois hommes et un couffin, revenir à la comédie que j’aimais bien, faire de petits détours, avec des personnages qui, pour moi, correspondent à la vocation du comédien : faire des choses différentes ! Faire le grand écart à chaque fois ! Ce qui m’a toujours plu, c’est le jeu !

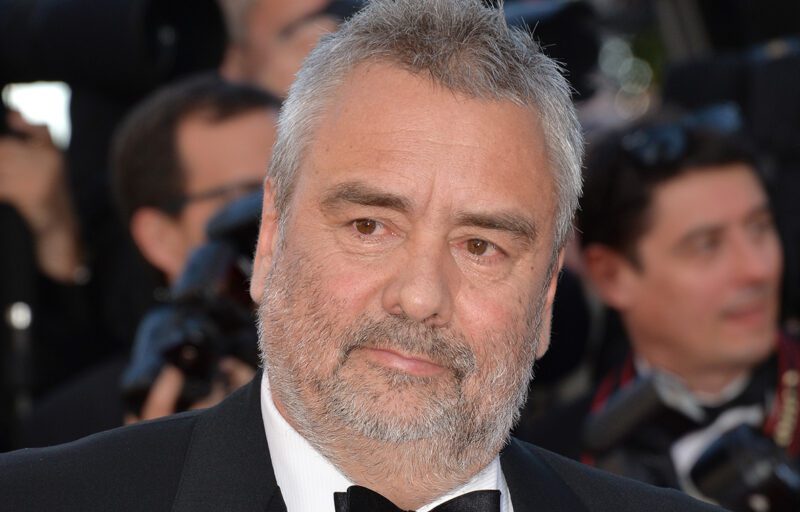

François Ozon, quand vous vous attaquez à des histoires qui mettent en jeu des personnes que vous connaissez, ou que vous allez être amené à côtoyer, cela vous libère-t-il ou est-ce plus lourd à porter ?

François Ozon : D’abord, je pense qu’il y a une vraie responsabilité quand on fait un film adapté de personnes qu’on connaît, ou qu’on a rencontrées, que ce soit pour Grâce à Dieu ou Tout s’est bien passé. Je me devais d’être à la hauteur d’Emmanuèle Bernheim, qui était une personne que j’aimais*. Pour Grâce à Dieu, je voulais aussi être à la hauteur de la confiance que m’avaient donnée ces hommes, qui m’avaient parlé de leur intimité, de choses très intimes, et que j’allais retranscrire dans un film de fiction.

« Je serais à la place d’André Bernheim, si je faisais un AVC, si j’étais complètement paralysé, est-ce que je continuerais à vivre ? Je ne sais pas ! »

Même si vous racontez avant tout une histoire familiale (qui est le cœur du film), vous vous attaquez de nouveau à un sujet de société. Vous considérez-vous comme un cinéaste engagé ?

François Ozon : Oui, je suis engagé dans le sens où j’aborde un sujet. Mais je pense qu’il s’agit d’un sujet face auquel, moi-même, je n’ai pas les réponses. Je pense que lorsqu’on n’est pas confronté à ce genre de situations, il est difficile d’avoir un avis tranché.

Moi, à la place d’Emmanuèle Bernheim, je ne sais pas ce que j’aurais fait. Je ne suis pas sûr que j’aiderais mon père à faire ça. Je serais à la place d’André Bernheim, si je faisais un AVC, si j’étais complètement paralysé, est-ce que je continuerais à vivre ? Je ne sais pas ! C’est très difficile pour moi de me projeter.

Ce que je sais, ce que j’ai compris, en faisant le film, et en vivant l’expérience de ces filles, c’est qu’il y a un vrai poids psychologique sur les enfants, quand ils doivent organiser cela pour leurs parents.

En plus, de manière illégale en France. Et ça, c’est quelque chose qui n’est pas normal. Voilà ! Ça m’a choqué. Je me suis dit que ces filles n’auraient pas dû organiser ça. Parce qu’elles n’en sortent pas indemnes. Cela devrait être pris en charge par la loi. On devrait les libérer. On réussit sa vie, on doit réussir sa mort ! On doit pouvoir permettre que cela se termine le mieux possible.

Et là, tout de même, ça s’est terminé de manière compliquée, violente, et culpabilisatrice pour elles. En ça, oui, le film est engagé ! Mais je pense qu’au début, le film laisse le spectateur libre de s’interroger sur lui-même, sur ce qu’il ferait dans une telle situation.

« Moi, je donne tous les éléments, je pose les questions mais je laisse une place au spectateur. »

Vous dites que vous n’avez pas les réponses…

François Ozon : Je suis pour que l’on meure dans la dignité, ça c’est sûr ! Voilà ! Après, la façon dont la loi doit s’organiser, je ne sais pas. Il faut juste que les choses soient simples. Qu’on fasse comme en Suisse ou en Belgique, en tout cas !

Être cinéaste, c’est d’abord poser des questions ?

François Ozon : Oui, pas forcément apporter les réponses ! Parce que les réponses sont en vous ! La réponse est dans le spectateur. Moi, je donne tous les éléments, je pose les questions mais je laisse une place au spectateur. Ce que j’aime au cinéma, c’est qu’on ne me tape pas sur la tête en me disant ce que je dois penser. Forcément, j’oriente… plus ou moins, mais néanmoins, je pense que le spectateur est libre, a son libre-arbitre face à cette histoire.

Vous aimez les mélodrames. Vous en avez réalisé. Vous êtes-vous dit, à un moment, qu’avec cette histoire, vous pourriez faire un superbe mélodrame ?

François Ozon : Pour moi, c’est un mélodrame sec. Le mélodrame, ça ne veut pas dire ajouter tout le temps des violons et de la musique. Mais je pense qu’il y a des situations mélodramatiques dans le film. L’idée était vraiment d’éviter le pathos. C’est facile avec une telle situation de faire pleurer.

« En tout cas, je ne voulais pas ramer pour avoir des larmes. Je voulais garder une certaine tenue, une forme d’élégance. »

Moi, j’avais envie de réfléchir à cette situation, à ce qu’il se pose. Après, les gens réagissent de manière très différente. Certains trouvent que le film n’est pas émouvant. D’autres, au contraire, pleurent. Je pense que cela dépend de la sensibilité de chacun, de ce que l’on a vécu.

En tout cas, je ne voulais pas ramer pour avoir des larmes. Je voulais garder une certaine tenue, une forme d’élégance. Après, il y a aussi beaucoup de pudeur dans cette famille. On n’exprime pas les sentiments. On s’envoie des vannes. Le père envoie à sa fille des choses assez violentes.

Emmanuelle m’a raconté une scène : quand elle a fait sa première émission en tant qu’écrivain, Apostrophes de Bernard Pivot (pour un écrivain vous savez ce que cela représente de faire cette émission), son père était très fier. Il l’a appelée. Elle le raconte dans le livre. Et il lui dit : “Tu étais très bien ma chérie, mais je te paie ton opération pour refaire ton nez, car tu étais vraiment trop moche.” C’était de ce niveau-là ! Et d’ailleurs, Emmanuelle n’a jamais refait son nez parce que son père lui avait dit ça.

* Emmanuèle Bernheim est morte le 10 mai 2017.

Entretien réalisé le 7 septembre 2021.

Aidez SEE à rester gratuit, sans pub et indépendant.

TOUS NOS T-SHIRTS OLD SCHOOL à partir de 13 euros

Découvrez les t-shirts BY SEE