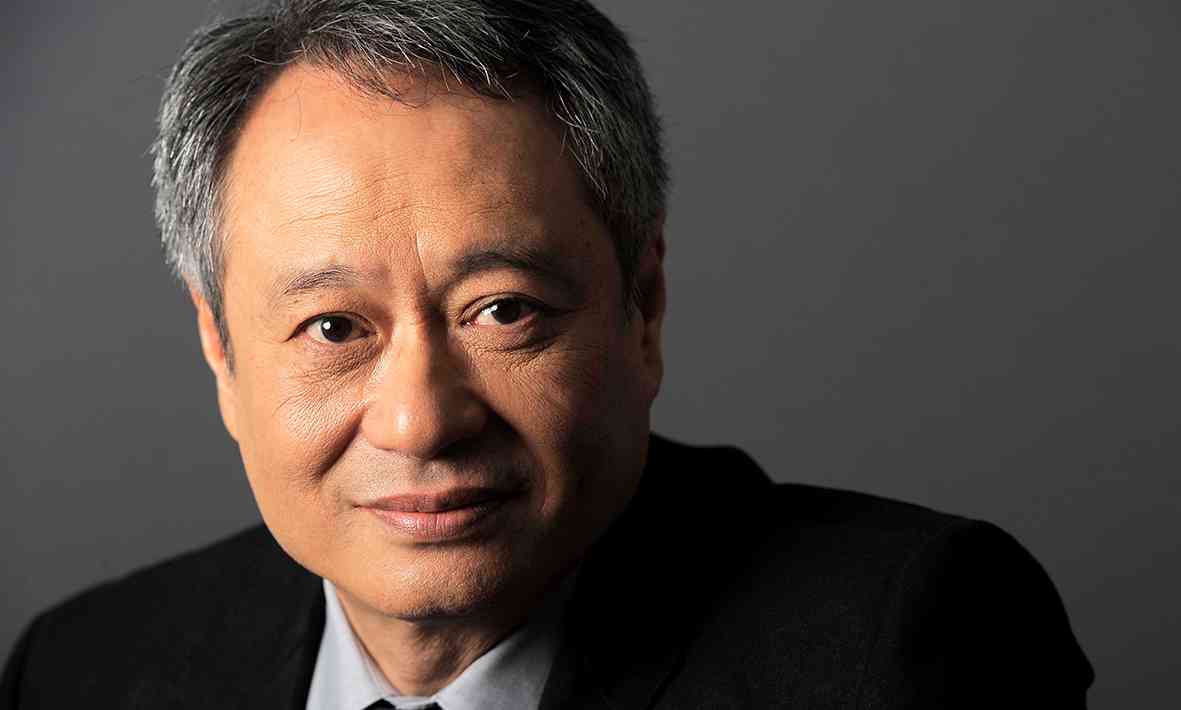

Il est impossible de mettre Ang Lee dans une case. En effet, du Secret de Brokeback Mountain à Hulk, en passant parTigre et Dragon, le papa de l’Odyssée de Pi et de bientôt Gemini Man avec Will Smith, est l’auteur d’une œuvre aussi diversifiée que les tenues de Lady Gaga. On l’avait rencontré, il n’avait pas compté ses mots.

Propos recueillis par Marc Riberolles

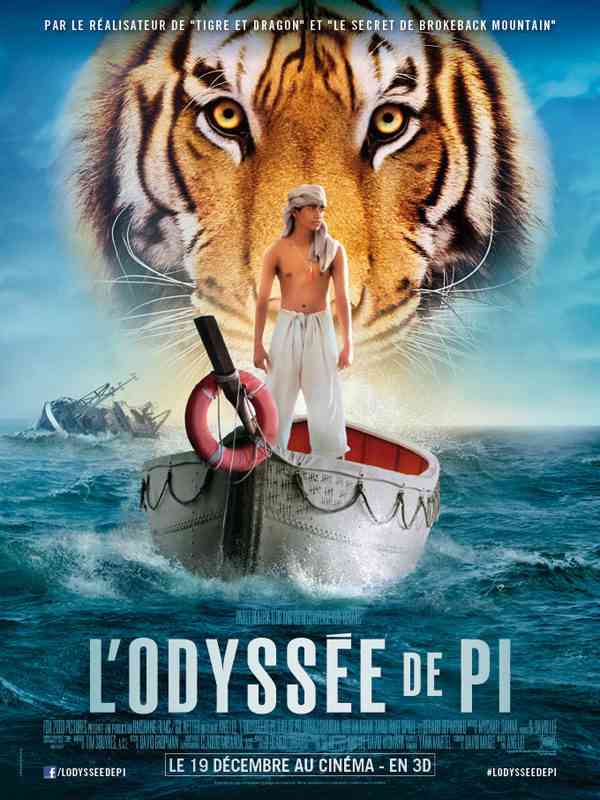

Fin novembre à l’hôtel Bristol, à deux pas de l’Élysée, SEE a rendez-vous avec Ang Lee. Dans le hall, on croise Paul Thomas Anderson venu parler de The Master, un film sur un charlatan qui réussit à vendre des sornettes à ses disciples. Pourtant sincère, le héros de L’Odyssée de Pi, lui, a le plus grand mal à persuader ses interlocuteurs de la véracité de son récit. Invraisemblable, il est vrai. Qui pourrait croire qu’un adolescent puisse survivre 227 jours en mer sur une chaloupe partagée avec… un tigre ? Assis sur une moelleuse banquette du palace, le Taïwanais a lui même l’air d’un rescapé. « De l’eau, des enfants, des animaux : nous avons cumulé les handicaps les plus redoutés d’une production » sourit l’affable auteur de Tigre et dragon, rassuré par les débuts commerciaux prometteurs de son beau film aux États-Unis.

L’auteur du roman, Yann Martel, raconte que beaucoup de lecteurs lui ont dit que le livre leur avait donné le courage de vivre avec leur propre « tigre » ; parfois une maladie, comme le cancer. Que représente le tigre à vos yeux ?

Ang Lee. (Il réfléchit). Dieu, la nature qu’on doit respecter… Pour moi, c’est aussi le démon intérieur de chacun… Quelque chose de violent, de mystérieux qui vous renvoie à votre part d’ombre et vous amène à vous poser la question de votre cohabitation avec elle. Nous devons trouver un sens à nous-mêmes, et c’est ce que fait cette histoire. Raconter des histoires crée du sens dans la vie. C’est ma conviction profonde.

On se demandait si, plus trivialement, la mer ne représentait pas pour vous Hollywood et le tigre, votre producteur…

(Il rit). N’oubliez pas que, passée la tempête, la mer n’est finalement pas si hostile à Pi et que le tigre se révèle finalement un secours et un réconfort. Il aurait pu le dévorer mais sans lui, Pi n’aurait pas survécu. Votre métaphore marche dans les deux sens.

Et comment avez-vous empêché les producteurs de vous dévorer ? Avec un budget de 80 millions de dollars…

(Il coupe, goguenard). Hum, c’est plus¹ ! Les producteurs, je les ai domptés en les amenant sur mon pré carré, à Taïwan ! Privés de leurs petits repères californiens, ils étaient en demande d’être chaperonnés, dorlotés… J’ai pris soin d’eux (rire). Et puis l’expérience était tellement inédite, monstrueuse, que personne n’osait trop mettre son grain de sel. Je n’aurais pas pu me concentrer sur mon travail sinon.

Votre réputation vous a aussi servi probablement…

C’est vrai que je suis connu pour tenir mes budgets et mes plannings. En fait, je n’ai ressenti la pression financière qu’après le tournage proprement dit. Le plus onéreux dans l’affaire, ce sont les effets numériques qui interviennent après le montage. Vous devez alors solliciter le feu vert pour des choses que pouvez juste décrire. Ce n’est jamais gagné…

¹Le site IMDB évoque 120 millions de dollars (92 millions d’euros).

L’odyssée de Pi, 2012

L’histoire a une dimension spirituelle…

Comme Pi (qui a exploré toutes les différentes religions), nous essayons tous de donner un sens à la vie et à la religion. Mais celle-ci ne fait plus vraiment sens. Il y a tellement de conflits dans le monde qui lui sont liés que je pense que nous avons besoin d’une base commune, et que le livre crée cela. Pi aime chaque religion, et ce n’est pas un problème pour lui. Ensuite, lorsqu’il est seul dans l’océan, il fait face à la nature et à Dieu comme idée abstraite. Il n’a aucune forme de pratique religieuse. Il n’a pas de relations avec des gens ou une société. Il doit créer sa propre société. Il est confronté à sa santé mentale, et tout cela est très intéressant. Le sujet de l’histoire est au cœur de notre existence. C’est pour cette raison que le livre est un tel succès et qu’il est si universel. Yann Martel m’a dit un jour qu’il pensait avoir écrit un livre philosophique pour adultes. Mais il l’est évidemment aussi pour les enfants.

Pour les bouddhistes, la vie n’est que l’écho du vide. La question du créateur ne se pose pas.

Êtes-vous quelqu’un de religieux ?

Ma mère était une fervente catholique qui m’a élevé dans sa foi. Moi, vers 14 ans, j’ai flanché. Je me suis alors orienté vers le taoïsme et le bouddhisme. Quelqu’un m’a fait remarquer que, dans l’histoire, Pi s’essaie au christianisme, à l’islam et au judaïsme mais pas au bouddhisme, ni au taoïsme. Mais ce ne sont pas des religions ! Pour les bouddhistes, la vie n’est que l’écho du vide. La question du créateur – voire celle de la création du créateur – ne se pose pas. On est seul. Comme Pi sur sa chaloupe. J’étais donc mal placé pour faire un film spirituel mais davantage un film sur le pouvoir de l’esprit.

Que pouvons-nous apprendre du voyage de Pi ?

La question qui doit se poser concerne un garçon qui devient adulte, et comment on apprend le respect de la nature. On n’est pas à Disneyland, ni dans la plupart des films américains. Le livre montre qu’on doit être dans l’admiration et le respect des animaux sauvages et de la nature.

Que recherchez-vous dans un film à ce moment de votre carrière ?

Je ne suis plus un cinéaste affamé. J’ai toujours de l’appétit, mais je n’ai plus désespérément faim. J’ai toujours envie de festoyer, mais pas avec n’importe quel plat. Pour faire court, je ne crois pas que ce soit la faim qui m’ait poussé à faire ce film. En tant que cinéaste, je sais désormais combien il est coûteux de faire un film. Mais lorsque L’Odyssée de Pi est devenu envisageable, j’ai petit à petit été séduit par le projet.

Ce tournage était en lui même une odyssée. Comme Pi parfois, avez-vous eu des moments de solitude, de désespoir ?

Bien sûr… Mais c’est aussi pour les vaincre que je fais des films. Quand je tourne, je suis concentré sur mon travail. Mes états d’âme, je les transfère dans mon récit. Je deviens comme un acteur qui joue un rôle.

Metteur en scène, comédien : même combat, vraiment ?!

La réalisation ressemble beaucoup au jeu. J’ai l’impression de faire des films pour, en quelque sorte, jouer. J’ai découvert que la réalisation est très similaire à l’interprétation d’un acteur. On doit être capable de jouer une tragédie sans réellement souffrir. J’ai pris du recul pour observer. Mais j’adore interpréter.

En parlant d’acteurs, pourquoi avoir choisi Suraj Sharma pour le rôle principal ?

Je l’ai choisi parmi 3000 postulants ! Il n’avait jamais joué avant ce film, mais il a un don naturel. Je ne sais pas d’où ça lui vient. Non seulement il était jeune, mais c’était son premier film. Lorsque je l’ai rencontré, c’était juste un lycéen qui voulait devenir architecte. Or il a un instinct vis-à-vis du tournage et de la continuité. En fait, il aidait tout le monde sur le plateau. Personne n’avait jamais travaillé avec un acteur comme lui. Il avait déjà l’air d’appartenir au monde du cinéma.

Comment se sont passés ses débuts à Taïwan ?

Il ne savait pas nager, et n’avait même jamais vu l’océan. Nous l’avons emmené à Taichung pour lui faire faire trois mois d’exercices et d’entraînements. L’exercice était assez dur, mais lorsque je lui ai donné des cours de théâtre particuliers, j’ai su que je pouvais compter sur lui car c’est un acteur né. Il aime jouer. Lors des échanges en situation, on pouvait le voir changer. Le garçon de 17 ans n’existait plus.

Suraj Sharma dit que vous avez développé tous deux une relation extraordinaire…

Je le pense aussi. Sa mère a accompli une cérémonie faisant de moi son mentor et son guide. J’ai été très touché. Cela signifie beaucoup pour moi, qui ai une culture asiatique. C’était une grande responsabilité, parce que sa mère m’a accordé sa confiance et me l’a confié. Je ne sais pas ce que cela signifie pour un garçon de 17 ans, si ce n’est le fait qu’il sait qu’il doit faire de son mieux et donner tout ce qu’il a. Mais pour un adulte comme moi qui a grandi en Asie, c’est un fardeau infernal ! (Rire). J’aurais souhaité que sa mère ne l’ait jamais fait ! Mais la grand-mère de Suraj a insisté pour que cette cérémonie soit accomplie.

Vous avez longtemps dit que Raison et sentiments (1995) représentait le plus gros défi de votre carrière. Est-ce toujours vrai ?

Non. Il y avait quelque chose d’improbable – d’illégitime, même – à voir un Taïwanais comme moi s’attaquer à un monument respecté de la littérature britannique comme le roman de Jane Austen. Surtout qu’à l’époque je baragouinais à peine la langue ! Mais ça demeurait un petit film. De toute évidence, je n’ai jamais rien eu de plus compliqué à appréhender que L’Odyssée de Pi. Financièrement, techniquement, le challenge était énorme. Culturellement ? Je n’étais pas chez moi à Pondichéry. Mais les gens là-bas ont été extrêmement bienveillants, coopératifs.

Tigre et Dragon, 2000

Quelle était votre position au sujet de la 3D avant de l’envisager pour ce film ?

J’étais plus que perplexe. La 3D défiait, chamboulait toute ma culture « plate ». La nouveauté déconcerte. Nous avons choisi cette option neuf mois avant la sortie d’Avatar, avec comme seule référence quelques films d’animation, des documentaires. Ma réflexion était la suivante : le film allait être coûteux sans pouvoir s’appuyer sur une star, puisque le héros était un adolescent indien fatalement inconnu. Donc, il fallait amener un truc en plus : l’eau devait prendre vie ! Sans la 3D, le film m’apparaissait infaisable.

Avatar a-t-il amené… de l’eau à votre moulin ?

De vous à moi, j’ai trouvé le film bien fait, mais plutôt sage du point de vue de la 3D. Nous avions en tête quelque chose de plus radical, novateur. Agressif. La 3D est une nouvelle langue dont il faut inventer la grammaire, la syntaxe… Il faut tout repenser. C’est ce qui est terrifiant et excitant à la fois.

Vous en avez parlé avec James Cameron ?

Non. J’ai lu ses théories. Il a tiré une sorte de manuel de son expérience. Il y a dedans toute une liste de choses à surtout éviter avec les caméras. Nous les avons superbement ignorées en les malmenant plus que de raison. Et pourtant ces gros machins qui ressemblent à des réfrigérateurs sont un enfer à manipuler…

Y a-t-il un thème ou des points communs entre L’Odyssée de Pi et vos autres films ?

Je pense que tous mes films, quelque part, font référence à la perte de l’innocence. Pi a perdu sa famille, le zoo, et il doit faire face à la nature, livré à lui-même sur l’océan. Je crois que nous traversons tous ce moment de perte de l’innocence, lorsque l’on doit commencer à grandir, que cela nous plaise ou non. D’une certaine manière, nous voulons être indépendants et nous détacher de nos parents. Mais d’une autre, nous refusons aussi de grandir. Nous voulons rester enfants, en un certain sens. Les gens ont toujours une part d’enfance en eux. Mais ils doivent aussi faire face aux réalités de la vie et devenir adultes. Quand le bateau sombre, c’est pour Pi le commencement du monde réel.

C’est amusant que vous utilisiez cette image puisque pour vous « un film est comme un enfant que vous aidez à grandir avant de devoir vous résigner à le voir partir ». C’est douloureux ?

En partie, oui. Disons que c’est à la fois un soulagement et un crève-cœur. Ça fait drôle de voir quelque chose qui a été votre chose intime pendant des années, soudain appartenir à des millions de gens. En même temps, c’est le but. L’angoisse à ce moment-là c’est « me fera-t-on justice pour mon travail ? » et « les critiques, le public, vont-ils aimer ? ».

Après la réalisation de Hulk, j’ai même envisagé de tout envoyer paître.

Et quand ce n’est pas le cas, comme pour Hulk (2003) ?

(Long silence). C’est une souffrance. Qui peut s’apparenter à une dépression. Après ce film, j’ai même envisagé de tout envoyer paître. La détresse que l’on évoquait tout à l’heure, c’est surtout entre deux films qu’on la ressent. Le sentiment d’être un naufragé, il est à ce moment. Jusqu’à ce qu’un projet vous trouve. Car ce sont mes films qui quelque part – et mystérieusement – me trouvent. Pas l’inverse. Ensuite, ils me quittent. Mes films ne font que transiter par moi.

Une fois qu’ils vous ont quitté…

(Il coupe)… je ne les revois pas. Y prendre du plaisir est impossible. Je revois toutes les difficultés, les aspects matériels. Par contre, j’aime écouter les bandes originales. Là, les images remontent, débarrassés des « toxines »…

Que reste-t-il de chinois en vous aux yeux des Américains ?

Mes origines taïwanaises m’ont marqué au fer rouge. Le fait d’être occupé, réprimé, impuissant, a imprimé quelque chose de très profond en moi. Cette condition entraîne aussi bizarrement une culture de la tolérance.

Et les Chinois, vous considèrent-ils comme américain ?

Mes premiers films (Sucré salé, Garçon d’honneur) étaient très chinois. Ce qui leur a valu un destin « art et essai » aux États-Unis. Alors qu’au pays ils apparaissaient somme toute « mainstream ». Raison et sentiments représentait un étrange cocktail oriental-occidental. Le trouble en Asie est venu de Tigre et dragon. A priori rien de plus « chinois ». Sauf qu’aux yeux de mes compatriotes, les textures, le langage, avaient plus à voir avec Hollywood. Et il est vrai que j’avais rendu honorable un genre résolument Z, le film de sabre. Les nombreux prix obtenus par le film l’ont confirmé. C’est avec Lust, Caution que les Chinois ont eu l’impression de me retrouver. Avec ce film, je redevenais même le Chinois absolu (rire).

Et comment vont-ils recevoir L’Odyssée de Pi ?

Le film a beau être financé par Hollywood, c’est une œuvre « quintessentiellement » asiatique.

Vos films sont très variés… Vous aimez les changements de sujets et de cultures ?

C’est difficile de se renouveler à chaque fois. Je dois donc trouver différentes manières de faire

des films et découvrir de nouveaux sujets pour me rendre la tâche plus difficile. J’aime aborder des choses que je ne maîtrise pas. C’est ce vers quoi je veux aller. Si je n’ai plus ce sentiment en faisant un film, c’est que je dois prendre ma retraite !

Qu’aimez-vous dans votre métier ?

J’aime me mettre dans différentes situations. Demandez à n’importe quel bon acteur, c’est ce qu’il veut faire. Ils ne veulent pas jouer le même rôle indéfiniment. Ils pensent tous qu’ils peuvent être différents, c’est très universel.

En vacances, on ne va pas toujours au même endroit. Si on avait le choix, on pourrait avoir des aventures

au lieu de se contenter d’un seul mariage. Quand je fais un film, pourquoi devrais-je aller toujours

au même endroit, ou raconter toujours la même histoire ? C’est excitant d’explorer différents endroits et différentes histoires.

Qu’aimeriez-vous que l’on retienne de vous ?

Je voudrais être reconnu comme un esclave du cinéma, un vecteur.

Je suis un moyen d’expression. Je suis le serviteur des films que le destin a mis sur mon chemin. C’est la façon dont j’aimerais être perçu.

Ses cinq films de chevêt

L’éclectisme d’Ang Lee se nourrit de tout un mélange d’influences.

SEE a demandé à ce grand cinéphile de nous livrer ses cinq films préférés.

Voyage à Tokyo

de Yasujirô Ozu 1953

Un film profondément oriental qui m’a chaviré le cœur. Tout ici est paisible, subtil et paraît immuable. Même si, imperceptiblement, tout s’écroule. Bon, ce n’est pas très gai mais c’est probablement le plus grand drame familial de l’histoire du cinéma…

La Source

d’Ingmar Bergman 1960

Je suis un grand fan de Bergman. Le premier de ses films qui m’a bouleversé c’est La Source. Il a littéralement changé ma vie. J’étais à Taïwan et j’avais 18 ans. Je n’avais jamais rien vu de tel. Par la suite, j’ai découvert le reste de l’œuvre de ce génie et mon film préféré est Persona.

Le Voleur de bicyclette

de Vittorio De Sica 1948

À Taïwan, la culture du mélodrame est ancrée en chacun. Autant vous dire que j’ai pleuré toutes les larmes de mon corps quand je l’ai découvert. La force de De Sica et du néoréalisme italien est d’élever le genre à un niveau quasi philosophique.

2001 : l’odyssée de l’espace

de Stanley Kubrick 1968

Je l’ai vu très jeune et je n’ai évidemment rien compris. Mais ça m’a sidéré. Comme un trip de LSD ! Je suis très fier de posséder une réplique de la chemise que Kubrick portait tous les jours. C’est son fournisseur anglais, une dame charmante, qui me l’a faite.

Un homme et une femme

de Claude Lelouch 1966

Je l’ai découvert en 1973, plusieurs années après sa sortie. Là aussi, c’était un cinéma totalement exotique pour moi. Cette façon de filmer, ces acteurs magnifiques, la musique…

Aidez SEE à rester gratuit, sans pub et indépendant.

Tous nos T-shirts ASIAN STYLE à partir de 13 euros

Découvrez les t-shirts BY SEE