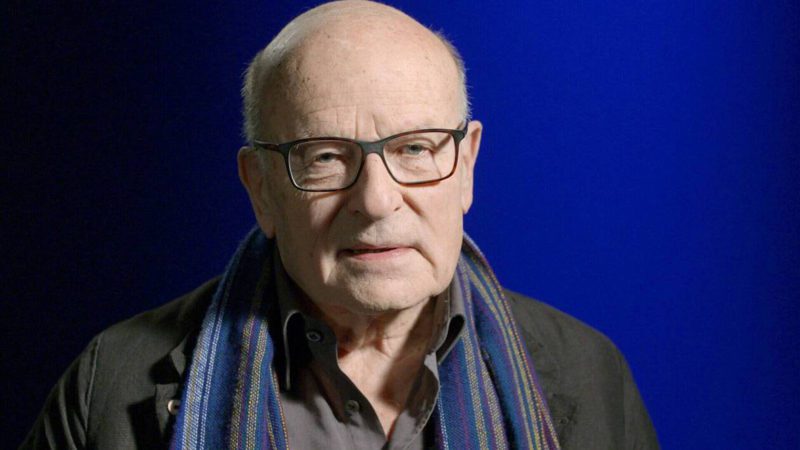

Le 18 septembre prochain, James Gray sortira Ad Astra avec Brad Pitt, qui s’annonce comme un énorme film de SF. En 2016, lors de la sortie de The Lost City of Z, le cinéaste avait fait une conférence de presse à la Cinémathèque. See vous en offre quelques extraits qui en disent long sur la passion et le perfectionnisme d’un réalisateur passionné et passionnant !

Propos recueillis par Marc Godin

Un film commercial ?

Faire un film sur un explorateur qui va d’échec en échec, qui détruit tout sur son passage n’est pas évident. Difficile de vendre des lunch boxes à l’effigie du héros… On aurait pu réaliser plus facilement ce type de film il y a 30 ans, peut-être. Je savais que je voulais réaliser ce film à la fois en Angleterre et en Amérique du Sud pour des raisons d’authenticité et rendre hommage aux peuples autochtones. La thématique de mon film avait besoin d’un certain engagement, d’un certain respect pour les peuples d’Amazonie. Il fallait les représenter comme des peuples indépendants qui n’avaient pas besoin de l’homme blanc. Pour moi, pas question de tourner le film dans de meilleures conditions dans un pays d’Asie…

Interprétation ?

J’ai l’impression que je communique au public l’exact opposé de ce que je veux dire. Quand j’ai fait La nuit nous appartient, j’étais persuadé d’avoir fait un film anti-flic, la fin avec les deux frères qui se disent « Je t’aime » était ironique, très sombre. Et tout le monde m’a dit que j’étais un trou du cul et que j’avais un film pro-flic. Pour la fin de Two Lovers, on m’a dit « Comme c’est beau ! », le héros finit avec enfin la bonne personne (rires). Donc, ce que je pense n’est pas important, c’est l’interprétation du public qui compte. Avec The Lost City of Z, j’avais envie de dire que l’on met tout le temps les gens dans des boîtes, que l’on nous classe, que l’on se soumet à une hiérarchie du point de vue du genre, des croyances religieuses. Dans le cas de Percy Fawcett, c’est son milieu social qui l’a défini, conditionné, et qui a modelé sa destinée. C’est très commercial comme idée, c’est pour cela que le film a été aussi facile à financer (rires).

Narration et influences?

La narration est magique. Elle permet de construire le texte et le sous-texte. J’explore des thèmes souvent très sombres. Heureusement, la surface est une chose, le sous-texte en est une autre. Je viens d’une tradition américaine : nous avons quand même fait Batman ou King Kong ! J’ai grandi dans le New York des années 70, j’ai eu beaucoup de chance car j’ai découvert de tas de films du monde entier. Quand je suis arrivé à l’université en Californie, j’avais vu plus de films que n’importe qui dans ma classe. Mes influences ne sont pas seulement américaines. Mes films ressemblent à des films de studios, mais en version bizarre, très sombres. Cela vient d’un amour inconditionnel pour des films étrangers. Donc mes films sont hybrides. L’idée de satisfaire le public ne m’est pas familière. Ici, il aurait fallu que je lui montre la cité de Z. Je crois que le public doit être satisfait, mais pas abusé. Cette idée de faire d’un film qui ne répond pas à toutes les questions, qui ne donne pas de réponses toutes faites, est très importante pour moi.

« Faire la même chose que les autres, quel ennui ! »

Genre et race ?

Ce que j’ai beaucoup aimé dans le livre, c’est que le personnage principal est à la fois un visionnaire et un homme prisonnier des us et coutumes, des forces sociales de son époque. Sa relation avec sa femme est symptomatique. Il est méprisé à cause de classe sociale, de sa famille, mais lui aussi emprisonne sa femme dans une boîte et refuse de l’emmener dans la jungle. En plus du problème de genre, il y a un problème de race. Il a également un regard condescendant envers les Indiens.

La question de l’identité ?

Notre identité, c’est être dans un lieu inconfortable, au cœur d’un monde complexe. Notre grande question, c’est de savoir où l’on appartient. Quand j’avais 7 ou 8 ans et que je devais me lever la nuit pour aller aux toilettes, tout allait bien si je voyais la lumière sous la porte de la chambre de mes parents. Si la lumière était éteinte, si mes parents dormaient, c’était cauchemardesque, j’étais effrayé. C’est quelque chose que tout le monde a ressenti, c’est l’essence même de ce qui nous rend humain. On découvre que l’on est seul au monde, que nous avons des problèmes, c’est la question de l’identité !

Cinéma de genre ?

J’ai toujours eu une relation compliquée avec le cinéma de genre. J’aime le cinéma de genre, c’est une voie royale pour raconter des choses en contrebande, comme un cheval de Troie. Mais faire la même chose que les autres, quel ennui ! Quand je tourne une scène de poursuite de voiture dans La nuit nous appartient, c’est sous la pluie, les voitures n’avancent pas et le héros voit sa vie ruinée. Ce n’est pas Bullitt ou French Connection… Je n’aime pas les conventions, alors que les conventions ont parfois du bon. Ce n’est pas toujours intelligent de fuir les conventions !

« Je ne regarde jamais les rushs »

La fin ?

Les murs des deux mondes tombent et l’héroïne rentre dans la jungle. On comprend que ce qui le dévorait va maintenant dévorer sa femme. Mais comment filmer cela ? Nous étions un plateau pour le moins étrange, avec une maison victorienne adossée à cette serre. Il n’y a aucun effet spécial, c’était très étrange. J’étais dingue sur le tournage, obsessionnel comme mon héros, et nous avons fait 27 prises.

Tournage en argentique ?

Je préfère tourner en 35 mm. On peut faire de sublimes films en numérique, d’ailleurs, on en fait tous les jours. Mais moi, j’aime la pellicule, il y a quelque chose d’organique que j’adore. J’ai choisi le 35 mm pour The Lost City of Z, même si ce n’était pas raisonnable, car je savais qu’il allait ajouter une étrange mélancolie à l’image, qu’il allait projeter le spectateur dans le passé. Ne pas voir les rushs ne m’a pas dérangé car je ne regarde JAMAIS les rushs. Je suis sur le plateau, je sais ce que je tourne, pourquoi je regarderais les rushs ? C’est une connerie. Cette scène que vous trouviez magnifique, il faut qu’elle marche, qu’elle s’intègre avec les autres scènes au montage. Il faut faire marcher tout ça dans la salle de montage !

Kubrick ?

Je suis sûr que j’ai pillé Barry Lyndon, que j’adore, mais je vole à tout le monde ! Il y a 20 ans, j’ai envoyé un email dégoulinant à Francis Ford Coppola, lui expliquant que je l’aimais et que je lui avais tout volé. Etonnement, il m’a répondu : « Mon cher James, ne vous gênez pas, c’est fait pour cela ! » C’était génial. Il y a pire que voler à Stanley Kubrick…