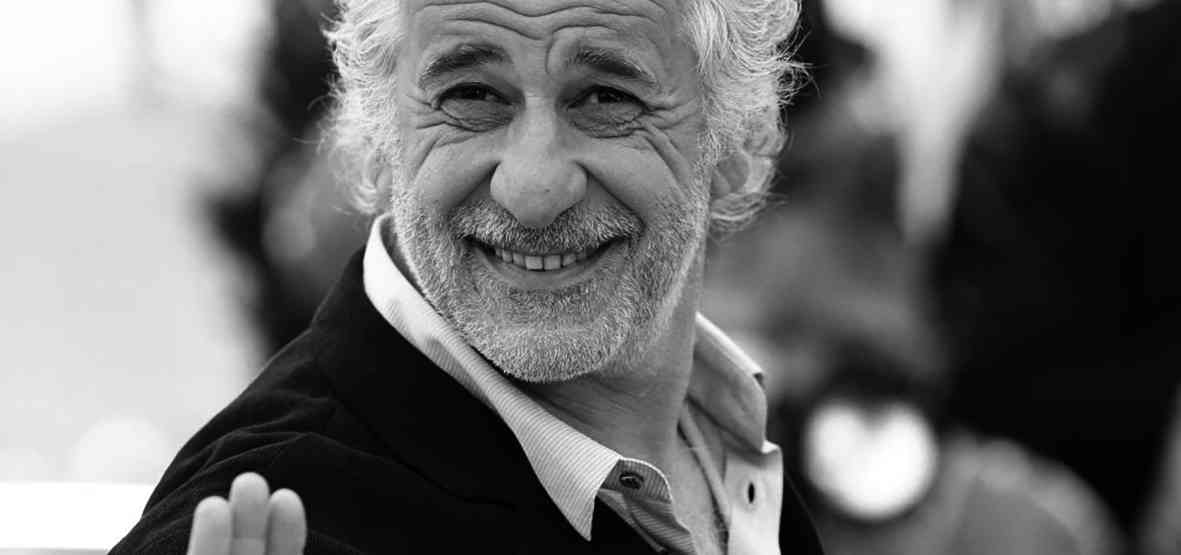

Il a joué cinq fois pour Paolo Sorrentino. Souvenir d’une rencontre mémorable avec Toni Servillo, le génial comédien de Gomorra, Il Divo, Silvio et les autres ou encore La Grande Bellezza.

Propos recueillis par Jean-Pascal Grosso

Qu’est-ce qui fait la spécificité des acteurs italiens ?

C’est certain qu’il existe une grande différence entre les acteurs italiens et les acteurs américains par exemple. Tout est question de méthode. Sans parler de hiérarchies, les Italiens sont peut-être plus intuitifs, plus imaginatifs. Ils prennent pour base la qualité même du scénario. L’approche des Américains est plus, selon moi, scientifique et documentaire. Elle leur permet de revivre les conditions émotionnelles du personnage. Les acteurs français partagent avec l’Italie cette capacité à la versatilité, une simplicité humaine identique. Ce qui a valu, dans le passé, des collaborations très importantes, fondamentales même, entre les deux pays. Je pense à Delon chez Visconti ou Zurlini, Noiret avec Monicelli, Trintignant et Dino Risi… En Italie comme en France, il y a souvent, également, une formation théâtrale très solide en amont qui autorise les comédiens à essayer toutes sortes de rôles, des genres différents, en toute liberté. Récemment, j’ai joué avec Daniel Auteuil, Fanny Ardant, Jean Reno. Je me suis senti comme chez moi.

« Il ne faut pas courir en permanence après l’auteur ou le chef-d’œuvre mais aussi savoir se mettre au service de films plus populaires… »

Et vous sentez-vous « comme chez vous » dans le cinéma de genre ?

5 est le numéro parfait a été une expérience vraiment très agréable. J’étais sorti épuisé du rôle de Berlusconi et d’entrer ainsi dans un monde de fantaisie totale m’a dépaysé, revigoré. Le cinéma de genre, c’est très important pour notre industrie. Il ne faut pas courir en permanence après l’auteur ou le chef-d’œuvre mais aussi savoir se mettre au service de films plus populaires. Cela afin d’élargir au maximum le nombre des spectateurs dans les salles et s’opposer aux nouveaux modes de diffusion – je dirais même de consommation – du cinéma comme les plateformes.

Armé, grimé, poursuivant des « méchants »… un film comme 5 est le numéro parfait tient-il, dans le jeu, du prolongement de l’enfance ?

Évidemment, incarner le personnage de Peppino Lo Cicero, avec son faux nez, ses fusillades imaginées comme des ballets, cela m’a beaucoup amusé. Oui, il y a un côté jeu d’enfant mais le métier d’acteur est trop compliqué pour ne se résumer qu’à un acte « puéril ». C’est vrai qu’il faut constamment aller puiser dans cet âge merveilleux qui nous forme lorsqu’on s’invente un personnage. Mais il y a aussi ce lien avec notre propre intériorité, celle forgée avec les années, qu’il faut toujours mettre en relation avec le rôle qu’on interprète. Ce serait surtout la joie de l’enfance qu’il faut à chaque fois retrouver et insuffler à votre jeu.

Vous étiez jeune homme en 1980, le crépuscule du film de genre en Italie. Regardiez-vous, de temps à autre, un Sergio Martino, un Lucio Fulci, un Enzo G. Castellari ?

Ah, tous ces réalisateurs dont parle Tarantino ! (Rires) Non, pas du tout. Et je le dis sans snobisme. J’aimais beaucoup le cinéma de Risi, de Scola, de Monicelli. Et par-dessus tout, je nourrissais une passion absolue pour les films de Fellini et d’Antonioni. Presque par un vice « idéologique ». Ce n’est que très tard que je me suis intéressé aux grands auteurs de la comédie à l’italienne. C’est-à-dire que cette fascination que nous entretenons en Italie pour Visconti, Fellini, Antonioni, pour ces trois immenses auteurs, nous empêche quasiment de voir toute la richesse de notre cinéma à une époque donnée. Prenez Francesco Rosi, un « réalisateur engagé » comme nous le percevons aujourd’hui. C’est surtout extraordinaire cinéaste ! Mais non, nous nous en tenons à un regard horizontal, hiérarchique, de notre cinéma. J’ai commis la même erreur avec votre cinéma. Longtemps, j’ai fait une fixation sur la Nouvelle Vague. Ce qui fait que j’ai failli passer à côté d’Autant-Lara, de Carné, de Duvivier, d’Allégret… Quelles merveilles ! Mais jeune, pour moi, le cinéma français, c’était Truffaut, Godard, Chabrol et Rohmer.

« Jeune, pour moi, le cinéma français, c’était Truffaut, Godard, Chabrol et Rohmer. »

Et les séries B ?

Je crois que ce n’est qu’aujourd’hui, avec la nouvelle génération de spectateurs, et chez les cinéphiles bien évidemment, que l’on découvre des qualités d’auteurs dans des films très populaires. La jeunesse actuelle comprend cela. Bien plus que celle de notre époque. Nous n’étions pas capables de voir derrière un gros succès public s’il y avait un auteur ou non.

Des cinq films que vous avez tournés avec Paolo Sorrentino, quel est le personnage qui reste le plus cher à vos yeux ?

J’ai eu le bonheur de tourner avec lui son premier long-métrage, L’Homme en plus, en 2001. Les autres ont suivi. Depuis, une profonde amitié est née entre nous. Alors, c’est toujours difficile de dire « tel ou tel film » est mon préféré. Mais probablement qu’à mes yeux La Grande Bellezza restera l’un de ses plus grands. Le regard que porte Jep Gambardella sur le monde qui l’entoure devient, au fil du temps, toujours plus vif, acéré. J’ignore donc si c’est le personnage qui m’est « le plus cher », mais sa curiosité et son désenchantement me captivent de plus en plus.

Vous considérez-vous libre de vos choix ?

Je me considère « libre » dans les limites de la liberté d’agir, de penser, de conscience qui nous est, à tous, édictée. Je me considère comme un acteur libre, parce que je n’ai jamais fait ce métier en mercenaire. Jamais je n’accepterai n’importe quoi. Au théâtre, j’ai ma propre compagnie. Au cinéma, j’ai toujours pu choisir les projets sur lesquels je voulais travailler.

Le metteur-en-scène d’opéra que vous êtes n’a-t-il jamais été tenté d’adapter une grande œuvre à l’écran ?

Je n’en ai même jamais eu l’intention. On m’a proposé, à plusieurs reprises, de passer derrière la caméra. Je ne suis pas un génie de la Renaissance. Je monte mes propres spectacles et c’est déjà énormément de travail. Et pour ce qui est du langage cinématographique, je n’y connais rien. Je serais encore moins capable de transposer un opéra au cinéma. De toute façon, comment atteindre le niveau de La Flûte enchantée d’Ingmar Bergman ? Pour la première fois, le cinéma s’immergeait complètement dans le théâtre. C’est un chef-d’œuvre absolu.

« Pour ce qui est de l’Amérique, j’ai déjà eu des propositions. »

Comment se porte la culture en Italie ?

Depuis plus de vingt ans, c’est un crépuscule infini. Le « Jardin de l’Europe » en terme de monuments est devenu un désert. En Italie, la culture, au lieu d’être un bien, un capital immense, est considérée comme une source de dépenses. C’est très grave.

Qui en serait responsable ?

L’idée qui court est que le « berlusconisme » est responsable de tout ça. Pendant des années, c’est vrai, nous avons vu se succéder les pires ministres de la Culture de toute l’histoire de la République italienne depuis 1945 par leur incompétence, leur inefficacité, voire leur inanité. Après, ça n’enlève rien à la responsabilité de tous ceux qui ont voté pour cette politique-là.

Votre statut de séducteur à l’écran vous enchante-t-il ?

C’est toujours agréable. Mais au théâtre, je joue des monstres, des pauvres types, des ratés… des personnages très différents de ce que je fais au cinéma. Je reste un acteur de théâtre. Viscéralement. Tous les jours, lorsque je monte sur scène, j’ai encore le cœur qui bat, les jambes qui tremblent.

Vous, le non – « mercenaire », accepteriez-vous d’aller tourner en Amérique ?

Attention, je n’ai rien contre l’argent ! Pour ce qui est de l’Amérique, j’ai déjà eu des propositions. Mais il faut voir le scénario et le réalisateur. Peut-être un jour…

Un regret en tant qu’acteur ?

D’avoir renoncé à d’autres possibilités de vie… Pour vous répondre plus simplement, j’aimerais, avant de ne plus pouvoir le faire, incarner un personnage dans un film en costumes. Pourquoi pas Valmont ?