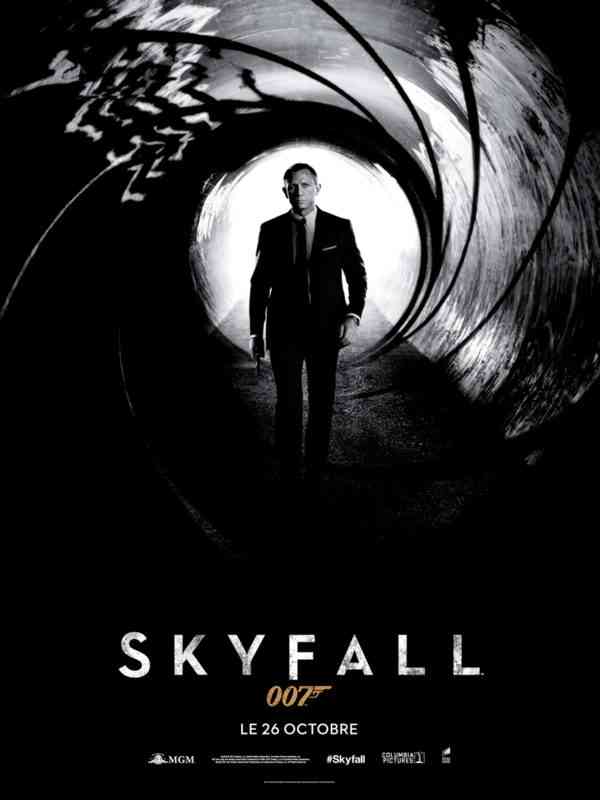

Skyfall

Par Fabien Baumann

Une course-poursuite à moto, des beautés exotiques, un méchant sadique… Vous imaginez, comme souvent, plaisamment vous ennuyer ? Oh non ! Le 23e Bond renouvelle la saga. Ou mieux encore : il la réinvente.

Quand Daniel Craig apparaît au fond d’un couloir, à l’entame du film, deux coups de trompette retentissent. On attend la suite, mais non, le thème de « Bond » ne viendra pas. Au terme du long prologue, avec cascades à moto enchaînées dans les rues d’Istanbul, étals de fruits comme il se doit renversés, course-poursuite sur le toit d’un train comme au bon vieux temps, Craig devrait marcher d’un bout à l’autre de l’écran, se tourner, tirer, et du sang couler. Mais là non plus, on n’y a pas droit.

Ces démarquages annoncent l’objet même de Skyfall : s’appuyer sur cinquante années d’« Oh… James » soupirés par des belles alanguies, cinq décennies de « si j’appuie sur ce bouton, je serai le maître du monde » tonnés par des fous furieux endimanchés, jouer aussi sur nos réflexes conditionnés, pour… tout changer.

Pourquoi changer ? Parce que Quantum of Solace, à peine meilleur qu’un Bond eighties de série avec Timothy Dalton, avait presque éteint tous les espoirs de renouveau allumés par Casino Royale. Et parce que le monde, lui aussi, a changé…

Après Jason Bourne, comment faire croire encore que l’espionnage se joue à raison de cocktails empoisonnés, de nœuds papillon réajustés, de flèches tirées par des fusils de plongée ? L’idée maîtresse de Skyfall s’impose donc dans la mise en scène de Sam Mendes et la photo, souvent grise, de Roger Deakins : 007, M et le MI6 sont fatigués, dépassés, usés.

Fini les gadgets

Pour preuve, il pleut sur Londres. Pour preuve, Daniel Craig n’est pas beau. Enfin, pas beau comme un Bond. Il a la prunelle jaunie par l’alcool,

le teint macéré, les muscles saillants mais tétanisés. Il ne tire pas droit. Et puis fini, les gadgets. « Vous vous attendiez à quoi ? À un stylo qui explose ? Plus trop notre truc à l’heure actuelle… » le mouche l’aimable geek qui a remplacé Q.

Au gré de sa carrière, Sam Mendes a toujours tourné des pages. La banlieue ? Une illusion de sécurité (American Beauty, 1999). La mafia ? Tout sauf une famille (Les Sentiers de la perdition, 2002). La guerre ? Mais il n’y a plus d’ennemis à dégommer (Jarhead, la fin de l’innocence 2005). Le couple ? Mais ça ne sert qu’à se déchirer (Les Noces rebelles, 2008).

Son Skyfall fait donc la jonction. D’un côté, un cahier des charges dûment rempli de beautés exotiques, de clins d’œil décalés, de dialogues grivois (toujours mal traduits, autre constante au fil des années…) et, bien sûr, de luxe et d’apparat. On trouve là le seul plan ringard du film (une arrivée en barque dans un casino flottant qui sent la pub pour parfum), la seule scène d’action trop alambiquée (une tuerie dans une tour de Hong Kong sur fond d’images vidéoprojetées).

Bardem, un vrai vilain de cinéma

Mais, de l’autre, un plaisir à tout chambouler, à tout casser, pour mieux renouveler. Le méchant, tenez… Javier Bardem a son visage comme toujours épaté, son œil comme toujours égaré, les cheveux teints en blond, un vrai vilain de cinéma, mais il parle doucement, tout doucement. Son surgissement depuis le lointain de l’écran, lentement, très lentement, en un seul plan, fait vraiment flipper.

Que veut-il ? Des millions, des milliards, du pouvoir ? Oh non, juste tuer celle qu’il prend pour sa maman. Et puis passer son doigt, là, en effleurant la peau, sur le torse épilé de son prisonnier… Comment se peut-il que les vingt-trois films qui ont précédé n’ont jamais exploré ce lien entre désir de toute-puissance et frustration sexuelle ?

Ce simple geste, cette main qui caresse, font soudain de Javier Bardem un personnage non pas réaliste, faut pas exagérer, mais incarné. Pour l’action principale, pareil. Jadis, James Bond était capturé, ce qui lui permettait de pénétrer dans la base secrète du milliardaire, de tout s’y faire bien expliquer, puis de tout exploser. En recentrant les épisodes jusqu’au cœur de Londres, ses souterrains oubliés, son métro bondé, puis à l’Écosse, ses landes ventées, ses marais glacés, Skyfall surprend toujours à contre-courant. La saga y reconquiert un semblant de contemporanéité, ses origines britanniques ancrées, et Bond, une nouvelle vitalité. Oui, 007 est le héros usé d’une nation vieillie, un héros magnifié par un cinéma suranné, mais justement : c’est là que nous allons le retrouver, que nous allons réapprendre à l’aimer.

Un Bond remythifié

Mendes réussit le tour de force de puiser dans cette banalité, dans cette presque parenté, pour mieux remythifier. À l’époque du Dr No, les spectateurs s’ébahissaient de tant de modernité, de tant d’audace, de tant d’étrangeté. Et puis, jusqu’à Casino Royale, rien ou presque n’avait changé… Skyfall, par deux fois, suscite en nous ce sentiment d’ébahissement, de fascination. Dans une ville fantôme de poussière et de ruines, une femme est ligotée, du violet sur ses lèvres, du sang sur sa joue. On entend une chanson de Trenet, celle qui fait « Boum »… Près d’un manoir abandonné, un hélicoptère tournoie dans la nuit et hurle un blues, « Boom Boom », de John Lee Hooker, par les Animals. Pourquoi ? On ne sait pas. Mais Skyfall, en ces instants, nous emmène dans de précieux territoires inattendus, aux confins de la rêverie.

En deux mots

Pour la première fois, un James Bond n’a pas été confié à un simple faiseur, mais à un vrai, grand réalisateur. Ça se sent, ça se voit, ça s’entend… Fascinant, innovant, réjouissant, Skyfall comble cinquante ans d’attente. Pas un hasard s’il s’achève sur le mot « plaisir »…

Sortie : 26 octobre 2012 – Durée : 2h23 – Réal. : Sam Mendes – Avec : Daniel Craig, Javier Bardem, Judi Dench… – Genre : action – Nationalité : britanno-américaine

Pourquoi changer ? Parce que Quantum of Solace, à peine meilleur qu’un Bond eighties de série avec Timothy Dalton, avait presque éteint tous les espoirs de renouveau allumés par Casino Royale. Et parce que le monde, lui aussi, a changé… Après Jason Bourne, comment faire croire encore que l’espionnage se joue à raison de cocktails empoisonnés, […]